КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ, математические способы отображения всей поверхности земного эллипсоида или его части на плоскости карты. Картографические проекции устанавливают соответствие между геодезическими координатами точек (широтой В и долготой L) и их прямоугольными координатами (Х и У) на карте:

Х = f 1 (В, L); Y = f 2 (В, L).

Конкретные реализации функций f 1 , и f 2 часто сложны, их число бесконечно, и, следовательно, разнообразие картографических проекций неограниченно. Исходная аксиома картографических проекций состоит в том, что сферическую поверхность нельзя развернуть на плоскость без деформаций - сжатий и растяжений, различных по величине и направлению. Математическая картография изучает все виды искажений и разрабатывает методы построения проекций, в которых искажения имели бы или наименьшие (в каком-либо смысле) значения, или заранее заданное распределение. Разные картографические проекции могут иметь следующие виды искажений: искажения длин - масштаб длин и расстояний непостоянен в разных точках карты и по разным направлениям; искажения площадей - масштаб площадей в разных точках карты различен, что нарушает размеры объектов; искажения углов - углы между направлениями на карте искажены относительно углов на местности; искажения форм - фигуры на карте деформированы и не подобны фигурам на местности, что является следствием искажения углов.

В любой картографической проекции различают главный масштаб длин и площадей - отношение, показывающее степень уменьшения размеров эллипсоида (шара) относительно его изображения на карте, и частные масштабы - отношение бесконечно малого отрезка (или площади), изображённого на карте, к соответствующей бесконечно малой величине на эллипсоиде (шаре). Картографические анимации имеют ещё и временной масштаб, т. е. отношение времени демонстрации карты к реальному времени изображаемого процесса.

По характеру искажений, возникающих при переходе от сферической поверхности к плоскости, картографические проекции подразделяют на равновеликие, которые сохраняют размеры площадей, равноугольные, оставляющие без искажений углы и формы контуров (ранее их называли конформными), и произвольные, где площади и углы искажены в разных соотношениях. Частный случай произвольных картографических проекций - равнопромежуточные проекции, в которых масштаб постоянен по одному из главных направлений (по меридиану или параллели). Смотри карты Картографических проекций.

Мерой деформаций в картографической проекции служит эллипс искажений (или индикатриса Тиссо). Любая бесконечно малая окружность на земном шаре (эллипсоиде) предстаёт на карте бесконечно малым эллипсом, размеры и форма которого отражают искажения длин, площадей и углов. Длина и ориентировка большой оси эллипса искажений соответствуют направлению наибольшего растяжения (а) в данной точке, а малая ось - наибольшего сжатия (b), отрезки вдоль меридиана и параллели характеризуют частные масштабы вдоль них (m и n).

Искажения на картах можно также показывать с помощью особых изолиний - изокол, т. е. линий равных искажений длин, площадей, углов или форм.

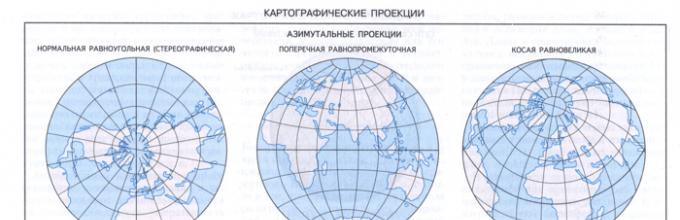

В зависимости от положения оси, используемой при проектировании системы сферических координат, различают картографические проекции нормальные (ось сферическая координат совпадает с осью вращения Земли), поперечные (ось сферических координат лежит в плоскости экватора) и косые (ось сферических координат расположена под углом к плоскости экватора).

По виду нормальной сетки меридианов и параллелей выделяют цилиндрические картографические проекции, в которых меридианы и параллели нормальной сетки являются прямыми, взаимно перпендикулярными линиями; иначе говоря, земной шар (эллипсоид) как бы проектируют на вспомогательную поверхность касательного или секущего цилиндра, который потом разворачивают в плоскость. В конических картографических проекциях поверхность земного шара также проектируют на вспомогательную поверхность касательного или секущего конуса, поэтому в нормальной конической проекции меридианы - это прямые, исходящие из точки полюса, а параллели - дуги концентрических окружностей. В нормальных (полярных) азимутальных картографических проекциях поверхность земного шара переносят на вспомогательную плоскость, перпендикулярную оси вращения Земли, параллели в ней - концентрические окружности, а меридианы - диаметры этих окружностей. В этой проекции всегда картографируют полярные области. Если плоскость проекции перпендикулярна к плоскости экватора, то получается поперечная (экваториальная) азимутальная проекция, которую всегда используют для карт полушарий. Вспомогательные касательные поверхности дают одну общую линию или точку для эллипсоида (шара) и плоскости карты, где искажения отсутствуют. В случае секущей поверхности появляются две общие линии. В псевдоцилиндрических картографических проекциях параллели - прямые (как и в цилиндрических проекциях), средний меридиан - перпендикулярная им прямая, а остальные меридианы - кривые, увеличивающие кривизну по мере удаления от среднего меридиана. В псевдоконических картографических проекциях все параллели предстают дугами концентрических окружностей (как в нормальных конических), средний меридиан - прямая линия, а остальные меридианы - кривые, причём кривизна их возрастает с удалением от среднего меридиана. В нормальных поликонических картографических проекциях параллели представлены дугами эксцентрических окружностей, а меридианы - кривыми, симметричными относительно прямого среднего меридиана. Полярные псевдоазимутальные картографические проекции - это видоизменённые азимутальные проекции, в которых параллели изображены в виде концентрических окружностей, а меридианы - в виде кривых линий, симметричных относительно одного или двух прямых меридианов.

Компьютерные технологии позволяют получать эти и множество произвольных картографических проекций любого вида. Их свойства задают в соответствии с особенностями картографируемой территории и её положением на земном шаре, назначением и способом использования карты, предпочтительным распределением искажений и т.п. Многогранные картографические проекции получают, проектируя земной шар на поверхность многогранника. Чаще всего каждая грань представляет собой равнобочную трапецию, хотя возможны и иные варианты (например, шестиугольники, квадраты, ромбы). Разновидностью многогранных являются многополосные картографические проекции, причём полосы могут «нарезаться» по меридианам и по параллелям. Такие проекции удобны тем, что искажения в пределах каждой грани или полосы невелики, поэтому их всегда используют для многолистных карт. Топографические и обзорно-топографические карты создают исключительно в многогранной проекции, и рамка каждого листа представляет собой сферическую трапецию, образованную линиями меридианов и параллелей. Однако блок листов карт нельзя совместить по общим рамкам без разрывов.

В некоторых случаях для уменьшения искажений используют разорванные картографические проекции, где непрерывность изображения нарушается на океанах, если содержание карты приурочено к материкам (например, карта населения, сельскохозяйственная карта), или на материках, если карта характеризует только океаны (например, геологическое строение дна Мирового океана).

Многочисленность картографических проекций объясняется разнообразием задач, для которых служат карты (например, для морских и аэронавигационных карт нужны равноугольные, а для кадастровых измерений - равновеликие картографические проекции), географическим положением территории (полярные области изображают в нормальных картографических проекциях, а полушария - в поперечных азимутальных картографических проекциях), назначением карт (разные проекции нужны для школьных и научно-справочных карт). Созданы специальные электронные атласы картографических проекций, с помощью которых можно отыскать подходящую картографическую проекцию, оценить её свойства, а при необходимости провести те или иные модификации или преобразования. Выбор вариантов очень велик, но всё же существуют некоторые предпочтительные и наиболее традиционные картографические проекции.

Карты мира обычно составляют в цилиндрических, псевдоцилиндрических и поликонических картографических проекциях. Для уменьшения искажений часто используют секущие цилиндры, а псевдоцилиндрические картографические проекции дают с разрывами на океанах. Карты полушарий всегда строят в азимутальных картографических проекциях. Для Западного и Восточного полушарий используют поперечные (экваториальные), для Северного и Южного полушарий - нормальные (полярные), а в других случаях (например, для материкового и океанических полушарий) - косые азимутальные картографические проекции. Для карт материков Европы, Азии, Северной Америки, Южной Америки, Австралии с Океанией чаще всего применяют равновеликие косые азимутальные картографические проекции, для Африки - поперечные, а для Антарктиды - нормальные азимутальные картографические проекции. Карты России в целом составляют чаще всего в нормальных конических равнопромежуточных картографических проекциях с секущим конусом, но в некоторых случаях - в поликонических, произвольных и в других картографических проекциях. Однако сетка конических картографических проекций не всегда удобна. Например, на картах России для начальной школы требуется картографическая проекция, в которой меридианы сходятся в точке полюса, а самая северной точка суши (мыс Челюскин) располагается ближе всего к северной рамке. Карты отдельных стран, административных областей, провинций, штатов выполняют в косых равноугольных и равновеликих конических или азимутальных картографических проекциях, но многое зависит от конфигурации самой территории и её положения на земном шаре. Для небольших по площади районов задача выбора картографических проекций теряет актуальность, можно использовать разные равноугольные проекции, поскольку искажения площадей на малых территориях малоощутимы. Топографические карты России создают в поперечно-цилиндрической проекции Гаусса - Крюгера, а карты США и многих других западных стран - в универсальной поперечно-цилиндрической проекции Меркатора (сокращенно UTM). Обе проекции близки по своим свойствам, и та и другая по существу являются многополосными. Морские и аэронавигационные карты выполняют исключительно в цилиндрической проекции Меркатора, а тематические карты морей и океанов создают в самых разнообразных, иногда довольно сложных проекциях. Например, для совместного показа Атлантического и Северного Ледовитого океанов применяют особые проекции с овальными изоколами, а для изображения Мирового океана - равновеликие проекции с разрывами на материках.

В любом случае при выборе проекции, в особенности для тематических карт, следует иметь в виду, что обычно искажения на карте минимальны в центре и быстро возрастают к краям. Кроме того, чем мельче масштаб карты и обширнее пространственный охват, тем большее внимание приходится уделять математическим факторам выбора картографических проекций, и, наоборот, для малых территорий и крупных масштабов более существенными становятся географические факторы.

Краткие исторические сведения. Первые карты с использованием сетки меридианов и параллелей создали греческие учёные Эратосфен, Гиппарх. Клавдий Птолемей в «Руководстве по географии» описал принципы создания некоторых конических проекций. Великие географические открытия послужили значительному развитию картографии и способствовали созданию новых картографических проекций. Большой вклад в теорию проекций внесли фламандские картографы: Г. Меркатор, предложивший цилиндрическую (Меркатора) проекцию для навигационных карт, А. Ортелий, Я. Янсон (1588-1664) и др. Теория проекций всегда рассматривалась как важнейшая научная проблема картографии. Свой вклад в разработку картографических проекций внесли известные математики И. Ламберт, Л. Эйлер, Ж. Лагранж, К. Гаусс. В середине 19 века французский исследователь А. Тиссо создал общую теорию искажений картографических проекций. В России теорией картографических проекций занимались А. П. Болотов (1803-1853), Ф. И. Шуберт, П. Л. Чебышев, Д. А. Граве, Д. И. Менделеев, В. В. Витковский (1856-1924), Ф. Н. Красовский, В. В. Каврайский, Г. А. Гинзбург (1905-1975), Н. А. Урмаев и др.

Лит.: Витковский В. В. Картография. Теория картографических проекций. СПб., 1907; Каврайский В. В. Математическая картография. М.; Л., 1934; Урмаев Н. А. Методы изыскания новых картографических проекций. М., 1947; Гинзбург Г. А. Картографические проекции. М., 1951; Соловьев М. Д. Математическая картография. М., 1969; Сорокин А. И. Морская картография. М., 1985; Вахрамеева Л. А., Бугаевский Л. М., Казакова З. Л. Математическая картография. М., 1986; Серапинас Б. Б. Математическая картография. М., 2005.

ЛЕКЦИЯ №4

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

K артографическими проекциями называют математические способы изображения на плоскости поверхности земного эллипсоида или шара. Изображение градусной сетки Земли на карте называют картографической сеткой, а точки пересечения меридианов и параллелей - узловыми точками.

Построение карт включает сначала изображение на плоскости (бумаге) картографической сетки, а затем заполнение клеток сетки контурами и другими обозначениями географических объектов. Построение сетки может быть осуществлено различными способами. Так, при применении перспективных проекций картографическая сетка получается как бы проектированием узловых точек с поверхности шара на плоскость (рис.4) или на другую геометрическую поверхность (конус, цилиндр), которая затем развертывается в плоскость без искажений. Пример практического построения перспективным способом картографической сетки северного полушария приведен на рисунке 4.

Картинная плоскость Р касается здесь поверхности северного полушария в точке Северного полюса. Прямолинейными проектирующими лучами из центра К узловые точки пересечения меридиана с экватором и параллелями 30° и 60° широты переносятся на картинную плоскость. Тем самым определяются радиусы этих параллелей на плоскости. Меридианы изображаются на плоскости прямыми линиями, исходящими из точки полюса и отстоящими друг от друга под равными углами. На рисунке изображена половина сетки. Вторую половину легко мысленно представить, а при необходимости и построить.

Построение карты методами перспективных проекций не требует использования высшей математики, поэтому их начали применять еще задолго до ее разработки, с глубокой древности. Ныне в картографическом производстве карты строят неперспективными метода ми - путем расчета положения узловых точек картографической сетки на плоскости. Расчет выполняют, решая систему уравнений, связывающих широту и долготу узловых точек с их прямоугольными координатами X и Y на плоскости. Применяемые при этом уравнения довольно сложны. Примером сравнительно простых формул могут быть следующие:

Х=R´ sin j

Y= R ´ cos j-sinl.

В этих уравнениях R - радиус (средний) Земли, округленно принимаемый за 6370 км, а j, l - географические координаты узловых точек.

Классификация картографических проекций

Применяемые для построения географических карт проекции можно группировать по разным классификационным признакам, из которых основными являются: а) вид «вспомогательной поверхности» и ее ориентировка, б) характер искажений.

Классификация картографических проекций по виду вспомога тельной поверхности и ее ориентировке. Картографические сетки карт получают в современном производстве аналитическим путем. Однако в названиях проекций сохранены по традиции термины «цилиндрические», «конические» и другие, соответствующие способам геометрических построений, к которым в прошлом прибегали для построения сеток) Использование при объяснении этих терминов поможет уяснить особенности полученных на их основе картографических сеток. В настоящее время данный классификационный признак трактуется как вид нормальной картографической сетки

Цилиндрические проекции . При построении цилиндрических проекций представляют, что узловые точки, а значит, и линии градусной сети проектируют с шаровой поверхности глобуса на боковую поверхность цилиндра, ось которого совпадает с осью глобуса, а диаметры обоих тел равны (рис.5). Используя касательный цилиндр в качестве вспомогательной поверхности, учитывают, что узловые точки экватора - А, В, С, D и другие одновременно находятся и на глобусе, и на цилиндре. Другие же узловые точки переносятся с глобуса на поверхность цилиндра. Так, точки Е и F , расположенные на одном меридиане с точкой С, переносятся в точки £" и F \ При этом они на цилиндре расположатся на прямой, перпендикулярной линии экватора. Это и определяет форму меридианов в данной проекции. Параллели на поверхность цилиндра проектируются в форме окружностей, параллельных линии экватора (например, параллель, в которой находятся точки F [ и e").

|

При развертке поверхности цилиндра в плоскость все линии картографической сетки оказываются прямыми, меридианы перпендикулярны параллелям и отстоят друг от друга на равных расстояниях. Таков общий вид картографической сетки, построенной с помощью цилиндра, касательного к глобусу и имеющего с ним общую ось

У таких цилиндрических проекций линией нулевых искажений служит экватор, а изоколы имеют форму прямых, параллельных экватору; главные направления совпадают с линиями картографической сетки, при этом с удалением от экватора искажения увеличиваются.

В этих проекциях применяют также проектирование на цилиндры с диаметром меньшим, чем диаметр глобуса, и по-разному относительно глобуса расположенные. В зависимости от ориентировки цилиндра полученные картографические сетки (как и сами проекции) называют нормальными, косыми или поперечными. Нормальные цилиндрические сетки строят на цилиндрах, оси которых совпадают с осью глобуса; косые - на цилиндрах, ось которых составляет с осью глобуса острый угол; поперечные сетки образуются с помощью цилиндра, ось которого составляет прямой угол с осью глобуса.

Нормальная цилиндрическая картографическая сетка на касательном цилиндре имеет линию нулевых искажений на экваторе. Нормальная сетка на секущем цилиндре имеет две линии нулевых искажений, расположенных вдоль параллелей сечения цилиндра с глобусом (с широтами j1 и j2). При этом, вследствие сжатия участка сетки между линиями нулевых искажений, масштабы длин по параллелям оказываются здесь меньше главного; во внешнюю же сторону от линий нулевых искажений они больше главного масштаба - как результат растяжения параллелей при проектировании с глобуса на цилиндр.

Косая цилиндрическая сетка на секущем цилиндре имеет в северной части линию нулевых искажений в форме прямой, перпендикулярной к среднему меридиану карты и касательной к параллели с широтой j; внешний вид сетки представлен кривыми линиями меридианов и параллелей.

Примером поперечной цилиндрической проекции может служить проекция Гаусса-Крюгера, в которой каждый поперечно расположенный цилиндр используется для проектирования поверхности одной зоны Гаусса.

Конические проекции. Для построения картографических сеток в конических проекциях используют нормальные конусы - касательный или секущий.

рис.6

рис.6

рис.7

рис.7

У всех нормальных конических проекций специфичен внешний вид картографической сетки: меридианы - прямые, сходящиеся в точке, изображающей на плоскости вершину конуса, параллели - дуги концентрических окружностей с центром в точке схода меридианов. У сеток, построенных на касательных конусах, одна линия нулевых искажений, с удалением от которой искажения увеличиваются (рис.6). Изоколы у них имеют форму дуг окружностей, совпадающих с параллелями. Сетки, построенные на секущем конусе (рис. 6 Б), имеют тот же облик, но иное распределение искажений: линий нулевых искажений у них две. Между ними частные масштабы вдоль параллелей меньше главного, а на внешних участках сетки - больше главного масштаба. Главные направления у всех нормальных конических сеток совпадают с меридианами и параллелями.

Азимутальные проекции. Азимутальными называют картографические сетки, которые получают проектированием градусной сетки глобуса на касательную плоскость (рис.). Нормальную ази мутальную сетку получают в результате переноса на плоскость, касательную к глобусу в точке полюса (рис. 7 А), попереч ную - при касании плоскости в точке экватора (рис. 7, Б) и ко сую - при переносе на иначе ориентированную плоскость (рис.7 , В). Внешний вид сеток хорошо виден на рисунке 7.

Все азимутальные сетки имеют в отношении искажений следующие общие свойства: точкой нулевых искажений (ТНИ) служит точка касания глобуса с плоскостью (обычно она располагается в центре карты); величины искажений с удалением во все стороны от ТНИ возрастают, поэтому изоколы у азимутальных проекций имеют форму концентрических окружностей с центром в ТНИ. Главные направления следуют по радиусу и перпендикулярным им линиям. Название этой группы проекций связано с тем, что на картографической сетке, построенной в азимутальной проекции, в бывшей точке касания глобуса и плоскости (т. е. в точке нулевых искажений) азимуты всех направлений не искажаются

Поликонические проекции. Построение сетки в поликонической проекции можно представить путем проектирования участков градусной сетки глобуса на поверхность нескольких касательных конусов и последующей развертки в плоскость образовавшихся на поверхности конусов полос. Общий принцип такого проектирования показан на рисунке 8. Буквами на рисунке 8, А обозначены вершины конусов.,На каждый проектируют широтный участок поверхности глобуса, примыкающий к параллели касания соответствующего конуса. После развертки конусов получают изображение этих участков в виде полос на плоскости; полосы соприкасаются по среднему меридиану карты. Окончательный вид сетка получает после ликвидации разрывов между полосами путем растяжений.

рис.8

рис.8

Для внешнего облика картографических сеток в поликонической проекции характерно, что меридианы имеют форму кривых линий (кроме среднего - прямого), а параллели - дуги эксцентрических окружностей. В поликонических проекциях, используемых для построения мировых карт, приэкваториальный участок проектируют на касательный цилиндр, поэтому на полученной сетке экватор имеет форму прямой линии, перпендикулярной среднему меридиану.

Картографические сетки в поликонических проекциях имеют в приэкваториальных участках масштабы длин, близкие к главным. Вдоль меридианов и параллелей они увеличены сравнительно с главным масштабом, что особенно заметно в периферийных частях. Соответственно в этих частях значительно искажены и площади

Условные проекции . К условным относят такие проекции, в которых вид получаемых картографических сеток невозможно представить на основе проектирования на какую-нибудь вспомогательную поверхность. Получают их часто аналитическим путем (на основе решения систем уравнений). Это очень большая группа проекций. Из них выделяют по особенностям внешнего вида картографической сетки псевдоцилиндрические проекции (рис.9). Как видно из рисунка, у псевдоцилиндрических проекций экватор и параллели - прямые, параллельные друг другу (что роднит их с цилиндрическими проекциями), а меридианы у них - кривые линии.

Рис.9

|

|

.

Вид эллипсов искажений в проекциях равновеликих - А, равноугольных - Б, произвольных - В, в том числе, равнопромежуточных по меридиану - Г и равнопромежуточных по параллели - Д. На схемах показано искажение угла 45°

Картографические проекции различают по характеру искажений и по построению. По характеру искажений выделяют проекции:

1) Равноугольные, сохраняющие величину углов, здесь а= b . Эллипсы искажений имеют вид окружностей разной площади.

2) Равновеликие, сохраняющие площади объектов. В них р =mn cos e =l; следовательно, увеличение масштаба длин по параллелям вызывает уменьшение масштаба длин по меридианам и искажение углов и форм.

3) Произвольные, искажающие углы и площади. Среди них выделяется группа равнопромежуточных проекций, в которых сохраняется главный масштаб по одному из главных направлений.

Большое практическое значение имеет подразделение проекций по территориальному охвату на проекции для карт мира, полушарий, материков и океанов, государств и их частей.

Ниже приведены таблицы внешних признаков широко распространенных проекций для разных территорий, составленные.

Таблица 1

Таблица для определения картографических сеток карт восточного и западного полушарий

Как изменяются промежутки по: Среднему меридиану и экватору Меридиану и экватору от центра к краям полушария | Какими линиями изображаются параллели | Название проекций |

Уменьшаются от 1 приблизительно до 0,7 | Кривыми, увеличивающими кривизну с удалением от среднего меридиана к крайним | Равновеликая экваториальная азимутальная Ламберта |

Уменьшаются от 1 приблизительно до 0,8 | Экваториальная азимутальная Гинзбурга |

|

Увеличиваются от 1 приблизительно до 2 | Дугами окружностей | Экваториальная стереографическая |

Сильно уменьшаются | Экваториальная ортографическая |

Таблица 2

Таблица для определения проекций картографических сеток мировых карт

Форма рамки, карты или вид всей сетки | Какими линиями изображаются параллели и меридианы | Как изменяются, промежутки по среднему меридиану с удалением от экватора | Название проекции |

Рамка-прямоугольник | Параллели-прямые, меридианы-кривые | Увеличиваются между параллелями 70 и 80° почти в 1,5 раза больше чем между экватором и параллелью 10° | Псевдоцилин-дрическая проекция ЦНИИГАиК |

Сетка и рамка- прямоугольник | Параллели и меридианы-прямые | Сильно увеличиваются: между параллелями 60 и 80° приблизительно в 3 раза больше, чем между экватором и параллелью 20° | Цилиндрическая Меркатора |

Сетка и рамка- прямоугольник | Параллели меридианы-прямые | Увеличиваются: параллелями приблизительно в 2 2/з раза больше, чем между экватором и параллелью 20° | Цилиндрическая Урмаева |

Определение картографических проекций географических карт определяют при помощи таблиц и вычислений. Прежде всего выясняют, какая территория изображена на анализируемой карте и какой таблицей следует воспользоваться при определении проекции. Затем определяют вид параллелей и меридианов и характер промежутков между параллелями по прямому меридиану. Определяют также характер меридианов: не являются ли они прямыми или же прямой только средний меридиан а остальные - кривые, симметричные относительно среднего. Прямолинейность меридианов проверяется при помощи линейки. Если меридианы оказались прямыми, уточняют, параллельны ли они между собой. При рассмотрении параллелей выясняют, являются ли параллели дугами окружностей, кривыми или прямыми линиями. Это устанавливается путем сравнения стрелок провеса для дуг равных хорд: при равных стрелках провеса линии - дуги окружностей, при неравных стрелках провеса параллели - сложные кривые. Для выяснения характера кривизны линии можно поступить также следующим образом. На листе кальки отмечают три точки этой кривой. Если при передвижении листка вдоль линии все три точки совпадут с кривой, то данная кривая будет дугой окружности. Если параллели окажутся дугами, следует проверить их концентричность, для чего измеряют расстояния между соседними параллелями в середине карты и на краю. При постоянстве этих расстояний дуги концентричны.

Как прямые конические, так и азимутальные полярные проекции имеют прямолинейные, расходящиеся из одной точки меридианы. Участок сетки прямой конической проекции можно отличить от участка сетки полярной азимутальной проекции путем измерения угла между двумя меридианами, отстоящими друг от друга на 60-90°. Если этот угол оказался меньше соответствующей разности долгот, подписанных на карте, то это - коническая проекция, если равен разности долгот - азимутальная.

Определение средних размеров искажений для географических объектов может быть выполнено двумя путями:

1) посредством измерения отрезков меридианов и параллелей по карте и последующих вычислений по формулам;

2) по картам с изоколами.

В первом случае сначала вычисляют частные масштабы по меридианам (т) и параллелям \{п) и выражают их в долях главного масштаба:

где -l 1 длина дуги меридиана на карте, L 1 -длина дуги меридиана на эллипсоиде, l 2 - длина дуги параллели на карте, L 2 - длина дуги параллели на эллипсоиде { L 1 и L 2 берут из таблиц приложения; М - знаменатель главного масштаба.

Затем измеряют на карте транспортиром угол e между касательными к параллели и меридиану в заданной точке; определяют отклонение угла q от 90°; e =q -90°.

На основе известных формул, вычисляют величины искажений р, a , b , w , к.

Во втором случае – используют карты изокол. С этих карт берут значения для 2-3 точек объектов с точностью, допускаемой визуальным интерполированием, затем можно установить, к какой группе по характеру искажений относится данная проекция.

Была раскрыта сущность построения фигур и линий на плоской горизонтальной поверхности способом проложения. Если же мы применим такой прием для всей земной поверхности, то столкнемся с существенными трудностями, связанными со сложностью геометрической формы Земли.

Сферическую поверхность развернуть на плоскости без разрывов и складок невозможно, то есть ее плановое изображение на плоскости нельзя представить без искажений, с полным геометрическим подобием всех ее очертаний. Относительно полного подобия спроектированных на уровенную поверхность очертаний островов, материков и различных объектов можно добиться лишь на сфере или шаре (глобусе) . Изображение поверхности Земли на глобусе обладает равномасштабностью, равноугольностью и равновеликостью.

Безусловно, модель нашей планеты удобнее всего представить в виде глобуса, при этом искажения будут минимальны. Однако во время выполнения многих практических и исследовательских задач работать с такой моделью неудобно. Дело даже не в том, что носить с собой глобус не всегда представляется возможным, а в громоздкости такой модели, если мы захотим ее представить в относительно крупном масштабе. Так, если изготовить глобус с изображением поверхности Земли в масштабе 1:1 000 000, то получим шарообразную модель нашей планеты диаметром 12,7 м. Представьте себе, что вам потребуется переносить такую модель, определять на ней координаты точек или производить линейные измерения. По этой причине карты и планы значительно удобнее в пользовании, переноске и хранении.

Геометрические преимущества глобуса (равномасштабность, равноугольность и равновеликость) одновременно и полностью сохранить на плоской карте невозможно. Построенная на плоскости географическая сетка , изображающая меридианы и параллели, будет иметь определенные искажения, поэтому будут искажены изображения всех объектов земной поверхности. Характер и размеры искажений зависят от способа построения картографической сетки, на основе которой составляется карта.

Отображение поверхности эллипсоида или шара на плоскости называется картографической проекцией

. По сути, картографическая проекция является горизонтальным проложением точек земной поверхности, расположенных на фигуре Земли .

Существуют различные виды картографических проекций. Каждому из них соответствуют определенная картографическая сетка и присущие ей искажения. В одном виде проекции искажаются размеры площадей, в другом - углы, в третьем - площади и углы. При этом во всех проекциях без исключения искажаются длины линий.

Виды картографических проекций

Картографические проекции классифицируют по характеру искажений, виду изображения меридианов и параллелей (географической сетке) и некоторым другим признакам.

По характеру искажений различают следующие картографические проекции:

- равноугольные , сохраняющие равенство углов, между направлениями на карте и в натуре. На такой карте сохранено подобие углов, но искажены размеры площадей.

- равновеликие , сохраняющие пропорциональность площадей на карте соответствующим площадям на земном эллипсоиде. На карте, составленной с применением равновеликой проекции, сохранена пропорциональность всех площадей поверхности земного шара, но искажено подобие (форма) фигур, то есть отсутствует равноугольность. Взаимная перпендикулярность меридианов и параллелей на такой карте сохраняется только по среднему меридиану.

- равнопромежуточные , сохраняющие постоянство масштаба по какому-либо направлению;

- произвольные , не сохраняющие ни равенства углов, ни пропорциональности площадей, ни постоянства масштаба. Смысл применения произвольных проекций заключается в более равномерном распределении искажений на карте и удобстве решения некоторых практических задач.

По виду изображения сетки меридианов и параллелей картографической проекции подразделяются на конические , цилиндрические , азимутальные и др. Причем в пределах каждой из этих групп могут быть разные по характеру искажений проекции (равноугольные, равновеликие и т. д.).

Геометрическая сущность конических и цилиндрических проекций заключается в том, что сетка меридианов и параллелей проектируется на боковую поверхность конуса или цилиндра, описывающего земной эллипсоид, с последующим развертыванием этих поверхностей в плоскость.

Геометрическая сущность азимутальных проекций заключается в том, что сетка меридианов и параллелей проектируется на плоскость, касательную к эллипсоиду в одном из полюсов или секущую по какой-либо параллели.

Различают проекции нормальные

(ось цилиндра или конуса при проецировании совмещена с осью Земли), косые

(наклон цилиндра или конуса относительно полярной оси составляет острый угол) и поперечные

(угол между осью Земли и осью фигуры проекции составляет 90 градусов).

При описании проекций много внимания уделяется тому, как выглядят на них параллели и меридианы. Отклонение формы сетки от квадрата показывает степень искажения проецируемого с шара на плоскость изображения. Изучая географическую сетку на карте в какой-либо проекции, можно понять, в какой степени и в каких местах эта карта искажена.

По типу географической сетки можно выделить:

- псевдоцилиндрические проекции

, у которых параллели - прямые, параллельные друг другу, а меридианы - кривые, симметричные, относительно среднего прямолинейного меридиана;

- псевдоконические

, где параллели - дуги концентрических окружностей, а меридианы - кривые, симметричные относительно среднего прямолинейного меридиана;

- поликонические

, параллели которых - дуги эксцентрических окружностей с центрами на среднем прямолинейном меридиане, а меридианы - кривые, симметричные относительно среднего меридиана.

На приведенном рисунке видно, какие очертания может принимать географическая сетка в различных проекциях.

a

- цилиндрическая, b

- коническая, c

- азимутальная, d

- псевдоцилиндрическая,

e

- псевдоконическая, f

- поликоническая, g

- псевдоазимутальная.

Помимо упомянутых, существует много других типов и разновидностей картографических проекций. Проекцию, наиболее подходящую по характеру, величине и распределению искажений для той или иной карты, выбирают в зависимости от назначения, содержания карты, а также от размеров, конфигурации и географического положения поверхности картографируемой территории.

Использование результатов топографо-геодезических работ существенно упрощаются, если эти результаты отнесены к простейшей – прямоугольной системе координат на плоскости. В такой системе координат многие геодезические задачи на небольших участках местности и на картах решаются путем применения простых формул аналитической геометрии на плоскости. Закон изображения одной поверхности на другой называют проекцией. Картографические проекции основаны на формировании специфического отображения параллелей широты и меридианов долготы эллипсоида на некоторую выравниваемую или развертываемую поверхность. В геометрии, как известно, наиболее простыми развертываемыми поверхностями являются плоскость, цилиндр и конус. Это и определило три семейства картографических проекций: азимутальные, цилиндрические и конические . Независимо от выбранного типа преобразований, любое отображение криволинейной поверхности на плоскость влечет за собой ошибки и искажения. Для геодезических проекций предпочитают проекции, обеспечивающие медленное нарастание в них искажений элементов геодезических построений при постепенном увеличении площади проектируемой территории. Особенно важным является требование, чтобы в проекции обеспечивалась высокая точность и удобство учета этих искажений, причем по наиболее простым формулам. Ошибки проекционных преобразований возникают исходя из точности по четырем характеристикам:

равноугольность – истинность формы любого объекта;

равновеликость – равенство площадей;

равнопромежуточность – истинность измерения расстояний;

истинность направлений.

Ни одна из картографических проекций не может обеспечить точность отображений на плоскости по всем перечисленным характеристикам.

По характеру искажений картографические проекции подразделяются на равноугольные, равновеликие и произвольные (в частных случаях равнопромежуточные).

Равноугольными (конформными ) проекциями называют такие, в которых отсутствуют искажения углов и азимутов линейных элементов. Эти проекции сохраняют без искажений углы (например, между севером и востоком всегда угол должен быть прямым) и формы малых объектов, но в них резко деформируются длины и площади. Следует отметить, что сохранение углов для больших территорий труднодостижимо, и этого можно добиться только на небольших участках.

Равновеликими (равноплощадными) проекциями называют проекции, в которых площади соответствующих областей на поверхности эллипсоидов и на плоскости тождественно равны (пропорциональны). В этих проекциях искажены углы и формы объектов.

Произвольные проекции имеют искажения углов, площадей и длин, но эти искажения распределены по карте таким образом, что они минимальны в центральной части и возрастают на периферии. Частным случаем произвольных проекций являются равнопромежуточные (эквидистантные) , в которых искажения длин отсутствуют по одному из направлений: вдоль меридиана или вдоль параллели.

Равнопромежуточными называют проекции, сохраняющие длину по одному из главных направлений. Как правило, это проекции с ортогональной картографической сеткой. В этих случаях главными являются направления вдоль меридманов и параллелей. Соответственно определяются равнопромежуточные проекции вдоль одного из направлений. Второй способ построения таких проекций заключается в сохранении единичного масштабного коэффициента вдоль всех направлений из одной точки, либо из двух. Расстояния, измеренные из таких точек, будут точно соответствовать реальным, но для любых других точек это правило не будет действовать. В случае выбора такого вида проекции очень важен выбор точек. Обычно предпочтение отдают точкам, из которых производится наибольшее количество измерений.

|

а) конические |

|

|

б) цилиндрические |

|

|

в) азимутальные |

|

Рисунок 11. Классы проекций по способу построения

Равноазимутальные проекции чаще всего используются в навигации, т.е. когда наибольший интерес представляет сохранение направлений. Аналогично равновеликой проекции, сохранение истинных направлений возможно лишь для одной или двух определенных точек. Прямые линии, проведенные только из этих точек, будут соответствовать истинным направлениям.

По способу построения (развертывания поверхности на плоскость) выделяют три больших класса проекций: конические (а), цилиндрические (б) и азимутальные (в).

Конические проекции образуются на основе проектирования земной поверхности на боковую поверхность конуса, определенным образом ориентированного относительно эллипсоида. В прямых конических проекциях оси земного шара и конуса совпадают, при этом выбирается секущий или касательный конус. После проектирования боковая поверхность конуса разрезается по одной из образующих и развертывается в плоскость. В зависимости от размеров изображаемой площади в конических проекциях принимаются одна или две параллели, вдоль которых сохраняются длины без искажений. Одна параллель (касательная) принимается при небольшом протяжении по широте: две параллели (секущие) при большом протяжении для уменьшения отклонений масштабов от единицы. Такие параллели называют стандартными. Особенностью конических проекций является то, что их центральные линии совпадают со средними параллелями. Следовательно, конические проекции удобны для изображения территорий, расположенных в средних широтах и значительно вытянутых по долготе. Именно поэтому многие карты бывшего Советского Союза составлены в этих проекциях.

Цилиндрические проекции образуются на основе проектирования земной поверхности на боковую поверхность цилиндра, определенным образом ориентированного относительно земного эллипсоида. В прямых цилиндрических проекциях параллели и меридианы изображены двумя семействами прямых параллельных линий, перпендикулярных друг другу. Таким образом, задается прямоугольная сетка цилиндрических проекций. Цилиндрические проекции можно рассматривать как частный случай конических, когда вершина конуса отнесена в бесконечность (=0). Существуют разные способы образования цилиндрических проекций. Цилиндр может быть касательным к эллипсоиду или секущим его. В случае использования касательного цилиндра точность измерения длин выдержана по экватору. Если используется секущий цилиндр – по двум стандартным параллелям, симметричным относительно экватора. Применяются прямые, косые и поперечные цилиндрические проекции, в зависимости от расположения изображаемой области. Цилиндрические проекции применяют при составлении карт мелких и крупных масштабов.

Азимутальные проекции образуются путем проектирования земной поверхности на некоторую плоскость, определенным образом ориентированную относительно эллипсоида. В них параллели изображаются концентрическими окружностями, а меридианы – пучком прямых, исходящих из центра окружности. Углы между меридианами проекций равны соответствующим разностям долгот. Промежутки между параллелями определяются принятым характером изображения (равноугольным или другим). Нормальная сетка проекции ортогональна. Азимутальные проекции можно рассматривать как частный случай конических проекций, в которых =1.

Применяются прямые, косые и поперечные азимутальные проекции, что определяется широтой центральной точки проекции, выбор которой, в свою очередь, зависит от расположения территории. В зависимости от искажений азимутальные проекции подразделяются как равноугольные, равновеликие и с промежуточными свойствами.

Существует большое разнообразие проекций: псевдоцилиндрические, поликонические, псевдоазимутальные и другие. От правильного выбора картографической проекции зависит возможность условий оптимального решения поставленных задач. Выбор проекций обусловлен многими факторами, которые условно можно объединить в три группы.

Первая группа факторов характеризует объект картографирования с точки зрения географического положения исследуемой территории, ее размеров, конфигурации, значимости отдельных ее частей.

Вторая группа включает факторы, характеризуемые создаваемую карту. В эту группу входят содержание и назначение карты в целом, способы и условия ее использования при решении задач ГИС, требования к точности их решения.

К третьей группе относятся факторы, которые характеризуют получаемую картографическую проекцию. Это условие обеспечения минимума искажений, допустимые максимальные величины искажений, характер их распределения, кривизна изображения меридианов и параллелей.

Выбор картографических проекций предлагается осуществлять в два этапа.

На первом этапе устанавливается совокупность проекций с учетом факторов первой и второй групп. При этом необходимо чтобы центральные линии или точки проекций, вблизи которых масштабы мало изменяются, находились в центре исследуемой территории, а центральные линии совпадали, по возможности, с направлением наибольшего распространения этих территорий. На втором этапе определяют искомую проекцию.

Рассмотрим выбор различных проекций в зависимости от расположения исследуемой территории. Азимутальные проекции выбирают, как правило, для изображения территорий полярных областей. Цилиндрические проекции предпочтительны для территорий, расположенных вблизи и симметрично относительно экватора и вытянутых по долготе. Конические проекции следует использовать для таких же территорий, но не симметричных относительно экватора или расположенных в средних широтах.

Для всех проекций выбранной совокупности по формулам математической картографии вычисляют частные масштабы и искажения. Предпочтение следует отдать, естественно, той проекции, которая имеет наименьшие искажения, более простой вид картографической сетки, а при равных условиях – более простой математический аппарат проекции. Рассматривая возможность использования равновеликих проекций, следует учитывать размер интересующей площади, а также величину и распределение угловых искажений, Небольшие участки отображаются с гораздо меньшими угловыми искажениями при использовании равновеликих проекций, что может быть полезно, когда значение имеют площадь и формы объектов. В случае, когда решают задачу определения наикратчайших расстояний лучше использовать проекции, не искажающие направления. Выбор проекции – один из основных процессов создания ГИС.

При решении задач картографирования в недропользовании на территории России наиболее часто используются две проекции, описанные ниже.

Видоизмененная простая поликоническая проекция применяется как многогранная, т.е. каждый лист определяется в своем варианте проекции.

Рисунок12. Номенклатурные трапеции листов масштаба 1:200000 в поликонической проекции

Особенности видоизмененной простой поликонической проекции и распределение искажений в пределах отдельных листов миллионного масштаба следующие:

все меридианы изображаются прямыми линиями, отсутствуют искажения длин на крайних параллелях и на меридианах, отстоящих от среднего на ±2º,

крайние параллели каждого листа (северная и южная) являются дугами окружностей, центры этих параллелей находятся на среднем меридиане, длина их не искажается, средние параллели определяются пропорциональным делением по широте вдоль прямолинейных меридианов,

Земная поверхность, принимаемая за поверхность эллипсоида, делится линиями меридианов и параллелей на трапеции. Трапеции изображаются на отдельных листах в одной и той же проекции (для карты масштаба 1: 1 000 000 в видоизмененной простой поликонической). Листы Международной карты мира масштаба 1: 1 000 000 имеют определенные размеры трапеций – по меридианам 4 градуса, по параллелям 6 градусов; на широте от 60 до 76 градуса листы сдваивают, они имеют размеры по параллелям 12; выше 76 градуса объединяют четыре листа и их размер по параллелям составляет 24 градуса.

Применение проекции как многогранной неизбежно связано с введением номенклатуры, т.е. системы обозначения отдельных листов. Для карты миллионного масштаба принято обозначение трапеций по широтным поясам, где в направлении от экватора к полюсам обозначение осуществляется буквами латинского алфавита (A,B,C и т.д.) и по колоннам арабскими цифрами, которые считают от меридиана с долготой 180 (по Гринвичу) против часовой стрелки. Лист, на котором расположен г. Екатеринбург, например, имеет номенклатуру О-41.

Рисунок 13. Номенклатурное деление территории России

Достоинством видоизмененной простой поликонической проекции, примененной как многогранная, является небольшая величина искажений. Анализ в пределах листа карты показал, что искажения длин не превышают 0.10%, площади 0.15%, углов 5´ и являются практически не ощутимыми. Недостатком этой проекции считают появление разрывов при соединении листов по меридианам и параллелям.

Конформная (равноугольная) псевдоцилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Для применения такой проекции поверхность земного эллипсоида делят на зоны, заключенные между двумя меридианами с разностью долгот 6 или 3 градуса. Меридианы и параллели изображаются кривыми, симметричными относительно осевого меридиана зоны и экватора. Осевые меридианы шестиградусных зон совпадают с центральными меридианами листов карты масштаба 1: 1 000 000. Порядковый номер определяется по формуле

где N – номер колонны листа карты масштаба 1: 1 000 000.

Д олготы

осевых меридианов шестиградусных зон

определяются по формуле

олготы

осевых меридианов шестиградусных зон

определяются по формуле

L 0 = 6n – 3, где n - номер зоны.

Прямоугольные координаты x и y в пределах зоны вычисляются относительно экватора и осевого меридиана, которые изображаются прямыми линиями

Рисунок 14. Конформная псевдоцилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера

В пределах территории бывшего СССР абсциссы координат Гаусса-Крюгера положительные; ординаты положительные к востоку, отрицательные к западу от осевого меридиана. Чтобы избежать отрицательных значений ординат, точкам осевого меридиана условно придают значение y = 500 000 м с обязательным указанием впереди номера соответствующей зоны. Например, если точка находится в зоне с номером 11 в 25 075м к востоку от осевого меридиана, то значение ее ординаты записывается так: y = 11 525 075 м: если точка расположена к западу от осевого меридиана этой зоны на таком же расстоянии, то y = 11 474 925 м.

В конформной проекции углы треугольников триангуляции не искажаются, т.е. остаются такими же, как на поверхности земного эллипсоида. Масштаб изображения линейных элементов на плоскости постоянен в данной точке и не зависит от азимута этих элементов: линейные искажения на осевом меридиане равны нулю и постепенно возрастают по мере удаления от него: на краю шестиградусной зоны они достигают максимальной величины.

Во странах западного полушария применяют для составления топографических карт универсальную поперечно-цилиндрическую проекцию Меркатора (UTM) в шестиградусных зонах. Эта проекция близка по своим свойствам и распределению искажений к проекции Гаусса-Крюгера, но на осевом меридиане каждой зоны масштаб m=0.9996, а не единица. Проекция UTM получается двойным проектированием - эллипсоида на шар, а затем шара на плоскость в проекции Меркатора.

Рисунок 15. Преобразование координат в геоинформационных системах

Наличие в ГИС программного обеспечения, осуществляющего проекционные преобразования, позволяет легко перевести данные из одной проекции в другую. Такое бывает необходимо, если полученные исходные данные существуют в проекции, не совпадающей с выбранной в вашем проекте или нужно изменить проекцию данных проекта для решения какой-либо специфической задачи. Переход из одной проекции в другую носит название проекционных преобразований. Существует возможность перевода координат цифровых данных, изначально введенных в условных координатах дигитайзера или растровой подложки с помощью преобразований плоскости.

Каждый пространственный объект кроме пространственной привязки обладает некоторой содержательной сущностью, и в следующей главе рассмотрим возможности описания ее.

Виды картографических проекций и их характеристики

Для выбора наиболее выгодного пути при переходе судна из одного пункта в другой судоводитель пользуется картой.

Картой называют уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости, выполненное по определенному способу.

Так как Земля имеет сферическую форму, ее поверхность невозможно изобразить на плоскости без искажений. Если разрезать любую сферическую поверхность на части (по меридианам) и наложить эти части на плоскость, то изображение этой поверхности на ней получилось бы искаженной и с разрывами. В экваториальной части были бы складки, а у полюсов - разрывы.

Для решения навигационных задач пользуются искаженными, плоскими изображениями земной поверхности - картами, в которых искажения обусловлены и соответствуют определенным математическим законам.

Математически определенные условные способы изображения на плоскости всей поверхности шара или его части или эллипсоида вращения с малым сжатием называются картографической проекцией, а принятая при данной картографической проекции система изображения сети меридианов и параллелей - картографической сеткой.

Все существующие картографические проекции могут быть подразделены на классы по двум признакам: по характеру искажений и по способу построения картографической сетки.

По характеру искажений проекции разделяются на равноугольные (или конформные), равновеликие (или эквивалентные) и произвольные.

Равноугольные проекции. На этих проекциях углы не искажаются, т. е. углы на местности между какими-либо направлениями равны углам на карте между теми же направлениями. Бесконечно малые фигуры на карте в силу свойства равноугольности будут подобны тем же фигурам на Земле. Если остров круглой формы в природе, то и на кар- те в равноугольной проекции он изобразится кружком некоторого радиуса. Но линейные же размеры на картах этой проекции будут искажены.

Равновеликие проекции. На этих проекциях сохраняется пропорциональность площадей фигур, т. е. если площадь какого-либо участка на Земле в два раза больше другого, то на проекции изображение первого участка по площади тоже будет в два раза больше изображения второго. Однако в равновеликой проекции не сохраняется подобие фигур. Остров круглой формы будет изображен на проекции в виде равновеликого ему эллипса.

Произвольные проекции. Эти проекции не сохраняют ни подобия фигур, ни равенства площадей, но могут иметь какие-нибудь другие специальные свойства, необходимые для решения на них определенных практических задач. Наибольшее применение в судовождении из карт произвольных проекций получили ортодромические, на которых ортодромии (большие круги шара) изображаются прямыми линиями, а это очень важно при использовании некоторых радионавигационных систем при плавании по дуге большого круга.

Картографическая сетка для каждого класса проекций, в которой изображение меридианов и параллелей имеет наиболее простой вид, называется нормальной сеткой.

По способу построения картографической сетки все проекции делятся на конические, цилиндрические, азимутальные, условные и др.

Конические проекции. Проектирование координатных линий Земли производят по какому-либо из законов на внутреннюю поверхность описанного или секущего конуса, а затем, разрезав конус по образующей, разворачивают его на плоскость.

Для получения нормальной прямой конической сетки делают так, чтобы ось конуса совпадала с земной осью PNР S. В этом случае меридианы изображаются прямыми линиями, исходящими из одной точки, а параллели - дугами концентрических окружностей. Если ось конуса располагают под углом к земной оси, то такие сетки называют косыми коническими.

В зависимости от закона, выбранного для построения параллелей, конические проекции могут быть равноугольными, равновеликими и произвольными. Конические проекции применяются для географических карт.

Цилиндрические проекции. Картографическую нормальную сетку получают путем проектирования координатных линий Земли по какому-либо закону на боковую поверхность касательного или секущего цилиндра, ось которого совпадает с осью Земли и последующей развертки по образующей на плоскость.

В прямой нормальной проекции сетка получается из взаимно перпендикулярных прямых линий меридианов Л, В, С, D, F, G и параллелей аа",bb",сс При этом без больших искажений будут изображены участки поверхности экваториальных районов (см, окружность К и ее проекцию К на рис. 34), но участки полярных районов в этом случае не могут быть спроектированы.

Если повернуть цилиндр так, чтобы ось его расположилась в плоскости экватора, а поверхность его касалась полюсов, то получается поперечная цилиндрическая проекция (например, поперечная цилиндрическая проекция Гаусса). Если цилиндр поставить под другим углом к оси Земли, то получаются косые картографические сетки. На этих сетках меридианы и параллели изображаются кривыми линиями.

Азимутальные проекции. Нормальную картографическую сетку получают проектированием координатных линий Земли на так называемую картинную плоскость Q - касательную к полюсу Земли. Меридианы нормальной сетки на проекции имеют вид радиальных прямых, исходящих из. центральной точки проекции P N под угла- ми, равными соответствующим углам в натуре, а параллели - концентрическими окружностями с центром в полюсе. Картинную плоскость можно располагать в любой точке земной поверхности, и точку касания называют центральной точкой проекции и принимают за зенит.