Одним из основных условий повышения долговечности и надежности подземных тепловых сетей является защита их от затопления грунтовыми или поверхностными водами. Затопление сетей приводит к разрушению изоляции, развитию наружной коррозии трубопроводов, а также к резкому увеличению тепловых потерь. Поэтому при строительстве подземные тепловые сети желательно располагать выше уровня грунтовых вод. Если же практически это не осуществимо, то при прокладке тепловых сетей ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать искусственное понижение грунтовых под - попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций - обмазочную битумную изоляцию.

Для защиты подземных тепловых сетей от поверхностных вод в первую очередь необходима планировка поверхности земли над теплопроводами. В результате этой планировки отметки поверхности земли над теплопроводом должны несколько превышать отметки окружающего грунта. Желательно устройство над тепловыми сетями уличной одежды в виде бетонного или асфальтобетонного покрытия. В отдельных случаях при затруднениях с организацией отвода поверхностных вод в местах понижения рельефа по трассе на таких участках также возникает необходимость сооружения дренажных устройств.

Строительству дренажа предшествуют изыскательские и проектные работы с выявлением гидрогеологических условий района. Производят съемку местности, составляют гидрогеологические профили с установлением уровня грунтовых вод, подсчитывают дебит воды, поступающей на участок теплотрассы, определяют место отвода этой воды, составляют депрессионные кривые понижения уровня грунтовых вод дренами и определяют требуемые расстояния и диаметр дрен. Вычерчивают план и продольный профиль закладки дренажа.

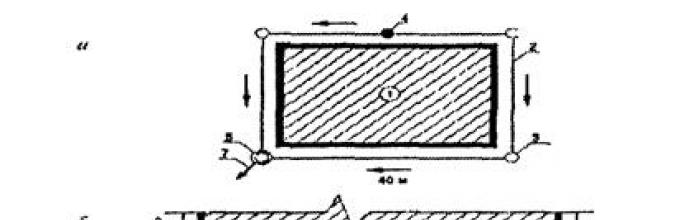

Для тепловых сетей, как правило, применяются горизонтальные дренажи. При невысоком уровне грунтовых вод и небольшом дебите применяют упрощенную конструкцию в виде дренирующего основания под каналом из крупного песка или гравия (рис. 2.48,а). Дренажные устройства (рис. 48,6) прокладывают вдоль трассы тепловых сетей по одну (односторонние дренажи) или обе стороны (двусторонние дренажи) от нее. Односторонние дренажи располагают со стороны притока грунтовых вод. Основное требование к дренажу в зоне прокладки тепловых сетей заключается в том, чтобы кривая депрессии (уровень грунтовых вод при работе дренажа) была ниже дна канала или нижней отметки изоляционной конструкции теплопровода при бесканальной прокладке. Для этого заглубление верха дренажных труб принимают не менее 300 мм от дна канала, а при бесканальной прокладке - не менее 300 мм от нижней поверхности изоляции теплопроводов. Выбор конструкции дренажа зависит от условий прокладки теплосетей: уровня и направления движения грунтовых вод, их дебита, уклона трассы тепловых сетей, характера строения грунта и др.

Для попутного дренажа в основном применяют асбестоцементные трубы с муфтами, керамические канализационные раструбные трубы, а также готовые трубофильтры. Применяют также бетонные, железобетонные, пластмассовые и другие трубы. Однако бетонные и железобетонные трубы можно использовать только для неагрессивных вод, так как в противном случае бетон может выщелачиваться с разрушением. Асбестоцементные безнапорные трубы более стойкие, чем бетонные и железобетонные, поэтому они получили более широкое применение при строительстве попутных дренажей. Водоприемные отверстия в асбестоцементных трубах выполнены цилиндрическими или щелевыми (рис. 2.49).

Керамические канализационные трубы также получили широкое применение. Прием воды в керамических трубах обеспечивается зазором в раструбе 10-20 мм, который оставляется только в верхней части стыка. Нижнюю часть заделывают канатом или асбестоцементным раствором. Керамические канализационные трубы большого диаметра снабжены отверстиями диаметром 5-10 мм, расположенными в шахматном порядке. Чрезвычайно эффективна конструкция дренажа из трубофильтров (труб из крупнопористого бетона), благодаря большой пористости стенок которых вода свободно проникает внутрь труб (рис. 2. 50). При использовании трубофильтров исключается необходимость устройства гравийно-песчаной обсыпки, кроме того облегчается возможность механизации строительно-монтажных работ по прокладке дренажа.

Диаметры дренажных труб выбирают исходя из расчетного количества отводимых вод, но не менее 150 мм (исходя из дебита воды до 5 л/с на 1 км теплотрассы). Скорость движения воды в дренажных трубах принимают обычно порядка 0,5-0,7 м/с, но не больше 1 м/с, так как при больших скоростях дренируемой водой может размываться грунт около стыковых соединений труб. При малых же скоростях движения дренируемой воды из нее может выпадать осадок, в результате чего может засориться и закупориться сеть. Поэтому при строительстве попутного дренажа принимают ту необходимую скорость воды, при которой она имеет самоочищающую способность (т. е. скорость, исключающую выпадение осадка).

Дренируемая вода движется по трубам самотеком под действием силы тяжести, поэтому чем больше уклон дренажных труб, тем больше скорость их движения. Однако при увеличении уклона возрастает и глубина заложения дренажа, что повышает стоимость и усложняет производство строительно-монтажных работ, а также и эксплуатацию дренажа. Для обеспечения необходимой водоотводящей способности уклон попутного дренажа следует принимать не менее 0,003, при этом он может не совпадать по величине и направлению с уклоном тепловых сетей.

Дренажные трубы прокладывают в (фильтрующих обсыпках, препятствующих засорению труб грунтом. В качестве дренажной обсыпки применяют крупнозернистый песок, средний гравий, а также щебень горных пород и среднезернистый песок с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут. Гранулометрический состав обсыпки подбирают с таким условием, чтобы при фильтрации воды не происходило выноса мелких частиц через более крупный заполнитель и, забивания водоприемных отверстий в дренажных трубах.

Для прочистки дренажных труб на углах поворота и на прямых участках не реже чем через 50 м устраивают контрольные смотровые колодцы диаметром не менее 1000 мм, отметки дна которых принимаются на 0,3 м ниже отметок заложения примыкающих дренажных труб. Для дренажа компенсаторных ниш от основного дренажа устраиваются отдельные ответвления, конструкция которых аналогична основному попутному дренажу. В местах ответвлений также устраивают контрольные смотровые колодцы.

Основание камер всегда находится, ниже основания самого теплопровода, поэтому при понижении уровня грунтовых вод до основания теплопровода нижняя часть камер остается в окружении грунтовых вод. В свою очередь заглубление попутного дренажа ниже дна камер значительно бы увеличило его стоимость, так как пришлось бы дренировать очень большое количество грунтовой воды и увеличивать диаметр дренажной трубы. В практике строительства тепловых сетей значительно целесообразнее устраивать камеры с водонепроницаемым основанием. Участки дренажных труб, проходящие через камеры, выполняют из металла, а в местах их прохода сквозь стены устанавливают проходные сальники. При проходе дренажа через щитовые железобетонные опоры 1в последних для пропуска дренажных труб оставляют отверстия, диаметр которых принимают на 200 мм больше внешнего диаметра дренажных труб.

Вода из системы попутного дренажа должна выпускаться в городскую ливневую канализацию, водосточную сеть или в открытые водоемы. Дренажные выпуски выполняют из сплошных труб (чугунных, асбестоцементных, железобетонных безнапорных и др.). Если выпуск дренажных вод в водосточную сеть или открытый водоем невозможен, то допускается выпускать их в фекальную канализацию, при этом следует предусматривать обратный клапан и гидрозатвор. Сброс этих вод в поглощающие колодцы или на поверхность земли не допускается. При расположении дренажной сети ниже водосточной или канализационной отвод воды самотеком невозможен. В этом случае сооружают дренажные насосные станции, имеющие, как правило, два отсека: резервуар для приема дренажной воды и машинный зал. Насосные станции сооружают из монолитного или сборного железобетона преимущественно круглыми в плане диаметром 3-4 м.1

Устройство попутного дренажа значительно удорожает стоимость строительства тепловых сетей в целом. Кроме того, строительно-монтажные работы по его прокладке пока еще недостаточно механизированы, что требует большого количества ручного малопроизводительного труда. При этом также существенно увеличиваются сроки строительства и ввода тепловых сетей в эксплуатацию. Однако опыт эксплуатации показывает, что при наличии попутного дренажа тепловые сети достаточно надежно защищены от затопления грунтовыми и поверхностными водами, что, безусловно, оказывает влияние на надежность и долговечность работы теплопроводов.

Топливоснабжение котельной: природный газ - от проектируемого подземного газопровода среднего давления третей категории (0,3МПа), диаметром Dy100. дизельное топливо - от проектируемого подземного резервуара для хранения резервного топлива емкостью 25 м3, с расходным баком в котельной емкостью 1 м3. Водоснабжение котельной - одним вводом от проектируемой сети хоз-питьевого водопровода Dy50. Режим водопотребления - свободный. Гарантированный свободный напор в месте подключения 20 м.вод.ст. Рабочее давление в сети 24 м.вод.ст. Исходная вода по качеству соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». Электроснабжение котельной - от двух независимых энергоисточников двумя вводами. Первый источник - комплектная трансформаторная подстанция с одним силовым трансформатором 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, второй источник - контейнерная ДЭС с устройством автоматического включения резерва. Категория электроснабжения - первая.

Каждый котел «SK755-1400» оснащен блоком управления «Logamatic 4321/4322», которые обеспечивают работу котлов в каскаде с погодозависимым регулированием температуры подающего теплоносителя для систем отопления и вентиляции.

Котел «SK655-120» оснащен блоком управления «Logamatic 4321» с модулем FM441, который обеспечивает регулирование температуры воды в контуре ГВС, а также управление насосом т/о ГВС и насосами циркуляции ГВС.

Проектом предусматривается разделение контуров котельной посредством пластинчатых теплообменников на котловой контур и контуры теплосети

и ГВС.

Для системы отопления предусмотрено два пластинчатых разборных теплообменника мощностью 3300 кВт каждый фирмы «Funke», Россия. Второй теплообменник - резервный. Теплообменники выбраны с 10% запасом поверхности на загрязнения (см. Приложение Г).

Для системы ГВС предусмотрено два пластинчатых разборных теплообменника мощностью 60 кВт каждый фирмы «Funke», Россия. Каждый теплообменник рассчитан на отпуск теплоты для ГВС в максимальном режиме. Теплообменники выбраны с 16% запасом поверхности на загрязнения (см. Приложение Д).

Для снижения избыточного давления всё теплообменное оборудование, находящееся под давлением оборудовано предохранительными клапанами Prescor:

- каждый водогрейный котел «SK755-1400» - одним клапаном S960 Dy40 с Рсраб= 4,5 бар;

- водогрейный котел «SK655-120» - одним клапаном S320 Dy25 с Рсраб= 5 бар

- каждый теплообменник отопления - одним клапаном S960 Dy40 с Рсраб= 8 бар;

- каждый теплообменник ГВС - одним клапаном Prescor B Dy15 с Рсраб= 10 бар.

Теплообменники оборудованы воздуховыпускными и сливными устройствами.

Сбор и отвод сточных вод от котлов, оборудования котельной и предохранительных клапанов предусматривается по дренаж

ным трубопроводам в накопительный аварийный колодец емкостью 5м3.

Параметры теплоносителя в котловом контуре 100/70ОС.

Параметры теплоносителя для систем отопления, вентиляции - сетевая вода с расчетными температурами по отопительному графику 95/70ОС.

Параметры теплоносителя в контуре т/о ГВС 95/75ОС.

Параметры теплоносителя для системы горячего водоснабжения - вода с температурой 55ОС.

Котловая вода нагревается в котле и с параметрами 100-70оС циркулирует в котловом контуре. Циркуляция теплоносителя осуществляется котловыми насосами, установленными на каждом котле типа «TOP-S 100/10» фирмы «Wilo» с расходом 45 м3/ч и напором 6 м.вод.ст.

Для исключения низкотемпературной коррозии котлов «SK755-1400» предусмотрена установка 3-ех ходового смесителя, который поддерживают температуре воды в котле не ниже +60оС.

Сетевая вода нагревается в теплообменнике отопления и с параметрами 95-70оС циркулирует в системе отопления. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами типа «CronoLine-IL 80/160-11/2» фирмы «Wilo» с расходом 111 м3/ч и напором 30 м.вод.ст.

Насосы оснащены системой АВР, второй насос используется в качестве резервного и включается автоматически при выходе из строя рабочего насоса.

Для покрытия нагрузки ГВС используется котел «SK655-120» с двумя теплообменниками мощностью 60 кВт каждый. Циркуляция в контуре т/о ГВС осуществляется сдвоенным насосом типа «Top-SD 32/7» с расходом 5 м3/ч и напором 3,5 м.вод.ст. Насосы оснащены системой АВР, второй насос используется в качестве резервного и включается автоматически при выходе из строя рабочего насоса.

Для исключения низкотемпературной коррозии котла «SK655-120» предусмотрена установка насоса рециркуляции, который поддерживают температуре воды в котле не ниже +60оС.

Вода для системы ГВС нагревается в теплообменниках ГВС и с температурой 55оС циркулирует в контуре ГВС. Циркуляция осуществляется насосом циркуляции ГВС типа «Startos-Z 30/1-12» с расходом 2 м3/ч и напором 10 м.вод.ст. Насосы оснащены системой АВР, второй насос используется в качестве резервного и включается автоматически при выходе из строя рабочего насоса.

Забор воды из подпиточного бака осуществляется насосами «MultiPress MP605DM» с расходом 3,5 м3/ч и напором 40 м.вод.ст. Насосы оснащены системой АВР, второй насос резервный. Общий водяной объем системы теплоснабжения запитанной от котельной составляет 50 м3. Водяной объем трубопроводов котельной с котлами составляет 4,5 м3.

Контуры теплоснабжения закрытые, каждый котел «SK755-1400» оборудован мембранным расширительным баком емкостью 100л, котел «SK655-120» - баком емкостью 35л. Система отопления - мембранными расширительными баками у потребителей тепла, общей емкостью 3м3. Исходя из анализа исходной воды (см. Приложение Е) проектом предусматривается следующая схема подготовки воды для подпитки и заполнения систем теплоснабжения:

- очистка от механических примесей на сетчатом фильтре типа «ФМФ 50»;

- умягчение воды установкой непрерывного действия типа «TS 91-13М»;

- многофункциональный реагент «JurbySoft 9T», добавляемого в подпиточную воду насосом пропорционального дозирования типа «DL-PM 05-10».

Дата добавления: 21.06.2016

Дренаж подземных каналов

Для защиты от подтопления грунтовыми водами каналов теплосети и коллекторов подземных сооружений при прокладке их в водоносных грунтах необходимо устраивать линейные сопутствующие дренажи.

«Профилактические» (сопутствующие) дренажи следует устраивать в глинистых и суглинистых грунтах.

Сопутствующий дренаж надо закладывать на 0,3 – 0,7 м ниже подошвы основания канала.

Сопутствующий дренаж следует прокладывать с одной стороны канала на расстоянии 0,7 – 1,0 м от наружной грани канала. Расстояние 0,7 м необходимо для размещения смотровых колодцев.

При устройстве проходных каналов дренаж можно прокладывать под каналом по его оси. В этом случае на дренаже следует устраивать специальные смотровые колодцы с люками, заделанными в днище канала.

В случае заложения основания канала на глинистых и суглинистых грунтах, а также на песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации менее 5 м/сутки, под основанием канала необходимо устраивать пластовый дренаж в виде сплошного песчаного пласта.

Дренаж приямков и заглубленных частей подвальных помещений. Дренаж приямков и заглубленных частей подвальных помещений должен решаться в каждом случае в зависимости от местных гидрогеологических условий и принятых конструкций зданий.

При дренировании отдельных приямков и заглубленных помещений необходимо обратить особое внимание на мероприятия против выноса грунта из-под фундаментов здания.

Другие виды дренажей. В некоторых случаях требуемое понижение уровня грунтовых вод может быть достигнуто системой общего дренирования территории (головным и систематическим дренажем).

Дренажи можно прокладывать совместно с водостоками (рис. 33). При засыпке речек, ручьев и оврагов, являющихся естественным дренажом грунтовых вод, помимо коллекторов для отвода поверхностных вод необходимо устраивать дренажи для приема грунтовых вод. Дренажам должна быть обеспечена связь с водоносным пластом с обеих сторон водосточного коллектора. При большом притоке подземных вод, а также при заложении коллектора на глинах и суглинках прокладывают две дрены, располагая их по обе стороны водостока. При малом притоке грунтовых вод и расположении водостока в песчаных грунтах можно прокладывать одну дрену, располагая ее со стороны большего притока воды. Если при этом песчаные грунты имеют коэффициент фильтрации менее 5 м/сут., под основанием водостока должен быть устроен пластовый дренаж в виде сплошного пласта или отдельных призм.

Рис. 33. Схема прокладки дренажа над водостоком

При выклинивании водоносного пласта на склонах и в откосах необходимо устраивать перехватывающие дренажи. Их закладывают на глубине не меньшей, чем глубина промерзания, и устраивают по типу головного дренажа.

Когда водоносные слои выражены неясно и подземные воды выклиниваются по всей площади откоса, устраивают специальные откосные дренажи.

При устройстве подпорных стенок в местах выклинивания подземных вод устраивают застенный дренаж. Он представляет собой сплошную засыпку из фильтрующего материала, уложенного за стенкой. При небольшой длине застенный дренаж может быть уложен без трубы. При значительной длине рекомендуется устраивать трубчатый дренаж с дренирующей обсыпкой.

При проектировании и строительстве дренажей у существующих зданий должны быть предусмотрены меры против выноса и просадки грунтов.

Разрытие траншеи дренажа в этих случаях следует вести короткими захватками с немедленной укладкой дренажа и обратной засыпкой траншеи.

Трасса дренажа. Трассы головных и систематических дренажей определяются в соответствии с гидрогеологическими условиями и условиями застройки.

Исходные данные исследования и материалы для проектирования:

Техническое заключение об инженерно-геологических условиях площадки;

План территории с существующими и проектируемыми зданиями и подземными сооружениями;

План организации рельефа участка застройки;

Планы и отметки пола подвальных помещений и подполий соседних объектов и проектируемого (защищаемого) здания, а также его первого этажа;

Планы и разрезы фундаментов зданий;

Планы, продольные профили и разрезы подземных каналов.

Гидрогеологические условия получают на основе разведочных буровых работ, в том числе выполненных ранее: сведения о наличии подземных вод, их типы, химических свойствах, условиях питания, дренирования, УГВ и его изменение. Для реконструируемых или подлежащих реставрации объектов сведения получают по результатам отрывки шурфов.

На застроенных территориях необходимо учитывать заглубление и конструкцию фундаментов существующих зданий. Понижение зеркала УГВ при устройстве дренажа может привести к просадкам соседних зданий.

На свободной от застройки (зеленых насаждений) территории положение трассы дренажей согласуют с организацией рельефа с учетом гидрогеологических условий. При устройстве дренажа для защиты отдельного здания трассу привязывают к защищаемому объекту. Для общих систем дренажа учитывают условия застройки. При проектировании дренажа следует рассмотреть вариант его совместной прокладки с водостоком – над ним или параллельно, желательно в одной траншее.

Предпочтительнее укладывать дренаж и водосток в одной вертикальной плоскости (дренаж над водостоком) с устройством выпусков дренажных вод в каждый смотровой колодец. Такой вариант удобен с точки зрения удаления расходов дренажа, однако не всегда возможен из-за заглубления дренажа ниже водостока. Минимальное расстояние между водостоком и дренажом над ним должно быть не менее 5 см.

Горизонтальный трубчатый дренаж проектируют с сопряжением линий в плане под углом не меньше 90 о. Открытые, а также закрытые дренажи со сплошным заполнением могут сопрягаться между собой под углом не меньше 30 о, предпочтительным является сопряжение под прямым или большим углом. В вертикальной плоскости сопряжение веток горизонтального дренажа может осуществляться с устройством перепада и без него.

Когда трубчатый дренаж прокладывают в песчаных грунтах, минимальный уклон труб принимают 0,003, в глинистых – 0,002. Это соответствует минимально допустимым скоростям течения воды в трубах и водообильности осушаемых грунтов. Для открытых дрен уклон по дну назначают не меньше 0,005.

При устройстве щебеночных канавок для осушения участков застройки минимальный уклон по их дну принимают не менее 0,005, хотя в отдельных случаях он может отсутствовать вовсе.

Для пластового дренажа в основании защищаемого здания минимальный продольный уклон принимают равным 0,01.

При устройстве сопутствующих дренажей их уклон может совпадать с уклоном по трассе защищаемых инженерных сетей, основанием дорожной одежды и т.п.

Глубина заложения дренажей должна быть не меньше глубины промерзания грунта.

Глубина заложения головных, кольцевых и систематических дренажей определяется гидравлическим расчетом и заглублением защищаемых зданий и сооружений.

Размещение колодцев и устройство выпусков. Расстояние между смотровыми колодцами принимают не более 40 м (редко 50). На поворотах смотровые колодцы дренажа у выступов зданий устраивать не обязательно, если расстояние от поворота до ближайшего колодца не превышает 20 м (рис. 34, б). Стартовые участки дренажной сети длиной до 20 м допустимо выполнять без первого смотрового колодца, предусмотрев заглушку трубы (рис. 34, в).

В случае; когда на участке между смотровыми колодцами дренаж делает несколько поворотов, смотровые колодцы устанавливают через один поворот.

Рис. 34. Схема размещения дренажных колодцев:

а - повороты трассы, перепады отметок дренажных труб; б - выступы здания;

в - стартовые участки, г - с насосом на транзитном участке дренажа; 1 - здание;

2 - дренаж; 3 - колодцы; 4 - то же перепадные; 5 - то же с отстойной частью; 6 - заглушки; 7 - выпуск (транзитный дренаж); 8 - колодец с насосом;

9 - напорный участок транзитного дренажа;

10 - колодец гаситель напора; 11 - смотровой колодец дождевой канализации

Выпуск воды из трубчатых дренажей производят в водостоки или водоемы, редко – в общесплавную канализационную сеть и местные понижения рельефа.

Выпуски закрытого (беструбчатого) дренажа предусматривают в смотровые колодцы ливневой канализации, открытые канавы, водоемы, аккумулирующие или поглощающие щебеночные колодцы, а также в специально устроенные емкости.

При выпуске в водоем дренаж должен быть заложен выше горизонта воды в водоеме во время паводка.

При невозможности устройства выпуска воды из дренажа самотеком необходимо предусмотреть насосную станцию (установку) перекачки дренажных вод, работающую в автоматическом режиме.

3.3 . Защита территорий от затопления

Сотрудниками администрации города Твери проводится обследование систем попутного дренажа тепловых сетей - неотъемлемой части инфраструктуры теплоснабжения областного центра. Состояние дренажных систем в различных районах разное и зависит не только от времени эксплуатации, но и от обслуживающей организации.

Одним из поводов для проверки стала недавняя ситуация в районе пересечения улиц Мичурина и Жореса в Заволжском районе города. Напомним, тогда в результате прорыва теплосетей произошло подтопление придомовых территорий двух многоквартирных домов по улице Мичурина. Исправная система попутного дренажа позволила бы значительно смягчить подобные последствия прорыва, если вовсе не свести их на нет.

По сути своей попутный дренаж - это система, призванная отводить от теплового трубопровода любую внешнюю влагу: просочившиеся осадки, грунтовые воды, а также последствия мелких протечек. При исправно работающей системе все эти воды отводятся через трубы и колодцы попутного дренажа теплотрассы и сбрасываются в установленном порядке. В случае неисправностей дренажной системы происходит подтопление тепловых сетей водой нанося им серьёзный ущерб, приводя к усилению наружной коррозии трубопроводов и потерям тепловой энергии.

Как показало обследование, на улице Мичурина ситуация с попутным дренажём далека от нормативной. Колодцы, которые должны быть чистыми и готовыми к пропуску воды, на деле забиты илом, обломками асфальта и иным мусором. Пропустить через себя воду в сколь-нибудь значительных объёмах они неспособны физически. Напомним, что дренажная система - часть системы теплоснабжения, и за её состоянием должна следить теплоснабжающая организация, в данном случае - ООО «Тверская генерация».

Диаметрально противоположная ситуация - на улице Оснабрюкской в посёлке Мамулино. Единственное, что заполняет дренажный колодец - вода, да и то до определённого уровня. Трубы дренажной системы чистые, находятся выше уровня воды, а значит в любой момент могут пропустить через систему избыток жидкости. Обслуживание данных колодцев производит МУП «Сахарово», и по состоянию дренажа видно, что производит регулярно. «Главная» труба - теплотрасса - сухая даже в ненастную погоду, что является первым признаком нормально функционирующего попутного дренажа.

Работа по контролю за состоянием систем попутного дренажа, как и тепловой инфраструктуры города в целом, будет продолжаться в плановом режиме. Предприятиям, нарушающим технологию и правила содержания сетей, выдаются рекомендации принять меры для исправления ситуации.

Вода – это основа жизни. Но она же может доставить и массу хлопот, к примеру, если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то хозяин участка сталкивается с затоплением подвала, сыростью, грибком и невозможностью выращивания многих плодовых деревьев, кустов и цветов. Но эти недостатки земельного надела можно решить при помощи создания грамотной дренажной системы.

Дренажная система

На первый взгляд устройство дренажа довольно просто – достаточно вырыть траншеи или проложить трубы, чтобы по ним стекала лишняя вода. Но для каждого участка глубина дренажа, его площадь и тип должны устанавливаться индивидуально в зависимости от уровня грунтовых вод, типа грунта, характера застройки, рельефа и других факторов. Лишь правильный расчет дренажа может обеспечить максимальную защиту земельного участка от негативного воздействия осадков и подземных вод.

Перед тем как выбирать тип дренажной системы , нужно оценить участок, наиболее важны такие характеристики:

- тип почвы;

- рельеф, наклон участка;

- глубина залегания грунтовых вод;

- объем паводковых вод.

Легче всего ответить на эти вопросы, обратившись за консультацией в местное отделение землеустройства. Некоторое представление о желательном расположении дренажа можно получить, понаблюдав за природным стоком воды по участку во время сильных дождей.

Подсказать о возможных проблемах с подземными водами может:

- отсутствие в соседних хозяйствах подвалов;

- регулярное подтопление подвалов и нижних этажей;

- выращивание на соседних участках влаголюбивых растений.

Также обязателен отвод воды при глиняных почвах и на низинных участках. Чтобы узнать, нужна ли участку дренажная система , в засушливый летний период нужно вырыть на разных участках земельного надела скважины глубиной в 2 метра и после отстаивания воды замерить высоту залегания грунтовых вод, если она меньше 1,5 метра – то дренаж необходим. Кстати, иногда проблемы с подземными водами появляются на ранее сухих участках в результате неудачных инженерных работ, таких как постройка здания, отвод воды из речек, перепланировка участков.

Расчет дренажа

Перед строительством дренажа нужно провести гидравлический расчет, в котором учитываются особенности участка и примерный объем выводимых вод, и уже на основе этих данных делается вывод о площади системы, типе дренажной системы, количестве колодцев и диаметре труб. Лишь правильный гидравлический расчет позволит сделать эффективный дренаж, исключая необходимость ремонта и переделывания системы раз за разом.

В идеале создавать дренажную систему нужно на этапе закладки фундамента, что будет наиболее экономичным и позволит сократить строительные работы. Если же работы не были выполнены вовремя или проблема грунтовых вод появилась со временем – не беда, всегда можно сделать пристенный вариант дренажа, для этого нужно будет немного потрудиться и на пару месяцев пожертвовать газонами и красотой участка.

Лучше всего доверить строительство дренажной системы профессионалам, которые правильно рассчитают тип дренажа, необходимую глубину залегания и другие особенности. Но для экономии дренаж можно сделать и самостоятельно, правда придется вникнуть во все детали, чтобы выполнить работы максимально правильно и точно.

Расчет дренажа при разных типах дренажных систем

Рассмотрим расчет дренажа при разных типах дренажных систем:

Пристенный дренаж

Применяется для дренирования участка с уже выстроенными зданиями. Этот тип дренажа бывает кольцевой или двухсторонний. Первый применяется при низинном положении участка и тогда, когда фундамент находится выше водоупорного горизонта. Применение двухстороннего пристенного дренажа оправдано, если дом размещен на водонепроницаемом почвенном слое и отвод лишней воды нужен лишь по бокам.

Расчет пристенного дренажа

Для строительства пристенного дренажа вокруг дома по периметру выкапываются траншеи, в которые укладываются перфорированные трубы. Чтобы защитить фундамент от проседания, рвы нужно копать на расстоянии не менее 0,7 метра, чем выше здание – тем дальше. Глубина траншеи должна превышать глубину залегания фундамента на полметра. К тому же дренаж должен быть глубже, чем нижняя граница промерзания почвы, эту цифру нужно узнать в отделении землеустройства либо в Гидрометцентре, если не выполнить это условие, то зимой дренажная система будет выведена из строя и не выполнит своих функций. Чтобы защитить траншеи от образования ила, специалисты рекомендуют укладывать на дно пристенного дренажа геотекстиль, на нем прокладывать трубы, а после засыпать ямы щебнем, сверху можно использовать обычную землю.

Трубы прокладываются по периметру здания с уклоном в 1-2%, с самой верхней точки к нижней, откуда будет вести труба, ведущая к коллекторному колодцу или водоему. На каждом изгибе пристенного дренажа нужно обустроить небольшие коллекторные колодцы, которые будут служить для задерживания воды и отстаивания ила, чтобы система не засорялась. Расчет диаметра труб напрямую зависит от объема паводковой воды, чем ее больше, тем мощнее должна быть система , чтобы эффективно удалить всю лишнюю влагу с участка.

Как правило, обустройство пристенного дренажа проводят в период, когда фундамент уже готов, его гидроизоляция осуществлена, но здание еще не выстроено, а сами стены фундамента еще не засыпаны землей.

Укладка дренажа

Следует отметить, что пристенный дренаж может засыпаться не только землей, но и другими материалами:

- Бетонными лотками, которые устанавливаются на усыпанные песком и щебнем, на них прикрепляют решетки для поверхностного стока, этот вариант идеален для обустройства дорожек, тротуаров, подъездов для автомобилей.

- Дренажными матами, которые изготовлены из полимера и могут выполнять свои функции по отведению воды даже под давлением почвы, влиянием мороза и льда, их укладывают в заранее выкопанные траншеи, лотки или даже на поверхность грунта.

Рассмотрим пример расчета уклона пристенной дренажной системы. Колодец расположен в 10 метрах от здания, его высота равна 30 сантиметрам над землей. Вокруг дома вырыты траншеи длиной в 7 и 9 метров, то есть, общая длина равна 7+9+10=25 метров. Чтобы вычислить необходимый уклон траншей, нужно из полученной суммы взять 1% (минимальный угол наклона), тогда разница между верхней и нижней точкой системы должна быть не менее 25 сантиметров.

Если же точка сброса воды получится выше заданного уклона, то придется применять специальные водяные насосы для откачивания лишней воды с системы. Но это не самый лучший вариант, поскольку применение насосов существенно повышает цену дренажной системы, а при отключении электроэнергии на день-два участку грозит опасность затопления, ведь система без насоса не в состоянии сама справиться с объемом воды.

Дренаж вокруг дома

Рассмотрим пример оценки эффективности пристенной дренажной системы.

Перед строительством дренажа необходимо просчитать его эффективность, для этого проводят гидравлический расчет:

- hn — расстояние между зданием и дренажной системой;

- hK- высота капиллярного поднятия воды в почве;

- Sц- уровень снижения грунтовых вод внутри осушаемого периметра.

Лишь в случае, если уровень снижения почвенных вод превышает сумму значений расстояния и высоты капиллярного поднятия воды, дренажная система будет эффективной. В ином же случае нужно будет предусмотреть дополнительно другой тип дренажа.

Особенности пластового дренажа

Сложные участки с наличием напорных подземных вод, большого объема сточных вод, слоистой структуры воды, или наличие под домом водяной линзы требуют применения пластового дренажа. Также прибегают к использованию пластового дренажа в случае, если в доме есть помещения, влажность в которых должна быть минимальной.

Для создания пластового дренажа на нужном участке укладывается 30-сантиметровый слой щебня, а в сложных случаях – половина слоя песка и половина щебня. Выведение воды, собранной водопроникающим пластом, производится при помощи соединения пластового дренажа с кольцевым. К помощи пластового дренажа прибегают, если другие типы дренажных систем не могут справиться с предполагаемым объемом подземных вод, как пример – обустройство идеально сухих музеев, библиотек, хранилищ или архивов.

Кольцевой дренаж

Кольцевой дренаж

Применяется на участках с невысоким уровнем залегания грунтовых вод для защиты зданий от атмосферных осадков. Для этого вокруг дома выкапывают ров, его глубина должна превышать глубину залегания фундамента, а ширина – не менее 70 сантиметров. Дно делают наклонным, примерно сантиметр на метр траншеи. На дно насыпается песок, сверху – геотекстиль и щебень, в который погружаются перфорированные трубы. Они должны залегать глубже нижнего края фундамента. Далее, траншея засыпается щебнем и заворачивается в геотекстиль, сверху ямы присыпают землей. В этой системе, как и в пристенной, нужно построить ревизионные колодцы. Этот тип дренажа применяют тогда, когда здание уже выстроено и требуется срочное удаление излишка грунтовых вод. Пример схемы кольцевого дренажа приведен на фото.

Рассмотрим пример расчета кольцевого фундамента. Как пример возьмем одноэтажный дом 10 на 10 метров, с глубиной закладки фундамента в 1,2 м, выстроенный на участке с нижней границей промерзания грунта в 0,8 м. Чтобы рассчитать количество коллекторных колодцев, нужно определить длину труб. С учетом того, что за пример был взят дом с длиной стены в 10 метров, а расстояние между зданием и дренажом должно равняться трем, то длина труб по одной стороне периметра составляет 16 метрам. Значит, длина труб по периметру равна 64 м.

Если сводить сток в один колодец, а для правильно стока угол наклона должен быть 1 градус, то перепад между верхним углом периметра дренажа и колодцем должен быть 32 сантиметра. Выполнить это будет нелегко, и чтобы сократить объем земляных работ, лучше добавить еще один колодец, тогда перепад будет равен всего 16 сантиметрам, что вполне реально сделать даже самостоятельно.

Виды дренажных систем

Поскольку наш пример участка промерзает до глубины в 0,8 метра, а толщина дренажного слоя равна 0,5, то траншею нужно копать глубиной в 1,3 метра на двух верхних точках при дренажной системе с двумя колодцами. А в соответствии с глубиной фундамента верхняя точка дренажа должна находиться на глубине в 1,6 м. При среднем объеме паводковой воды нужно использовать трубы диаметром в 110 миллиметров.

Поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Он используется для отвода атмосферных осадков с участка, сохраняя фундамент и целостность почвенного покрова, дорожек и покрытия двора.

Точечный дренаж применяется для сбора воды в местах наибольшего скопления атмосферных осадков, как пример – точки слива воды с крыши. Эти участки подключаются к системе дренажных труб и выводят осадки с участка, сбрасывая их в коллекторный колодец или водоем. Линейный поверхностный дренаж более сложный, он может быть подкюветным и закюветным. Обустройство подкюветного дренажа осуществляют в естественных выемках рельефа, закюветного – на уклонах, для этого для устойчивости дрена формируется закюветная полка. Пример схемы подкюветного и закюветного дренажа приведен на фото.

Грунтовые воды могут принести хозяину участка немало хлопот: это и влажность в помещении, и затопление погреба, и появление грибка и плесени. К тому же атмосферные и подземные воды негативно влияют на фундамент, деформируя его при промерзании или весеннем набухании почвы в результате перенасыщении водой. Попадая в микроскопические трещинки, грунтовая вода медленно, но верно разрушает фундамент, а текущая по поверхности дождевая и талая вода смывает плодородный почвенный покров, разрушает дорожки и асфальтное или плиточное покрытие двора. Но всех этих проблем можно избежать, если на этапе строительства обустроить качественную и подходящую данным условиям дренажную систему. В зависимости от рельефа, уровня грунтовых вод, типа почвы и характера застройки специалисты помогут выбрать оптимальный тип дренажной системы, спроектировать и выстроить ее, полностью избавив участок от негативного воздействия грунтовых вод.