Церковный раскол - реформы Никона в действии

Ничто не поражает так, как чудо, - разве только наивность, с которой его принимают на веру.

Марк Твен

Церковный раскол в России связан с именем патриарха Никона, который в 50-х и 60-х годах 17 века устроил грандиозную реформу русской церкви. Изменения коснулись буквально всех церковных укладов. Необходимость проведения таких изменений была обусловлена религиозной отсталостью России, а также существенными описками в религиозных текстах. Реализация реформы привела к расколу не только в церкви, но и в обществе. Люди открыто выступали против новых веяний в религии, активно высказывая свою позицию восстаниями и народными волнениям. В сегодняшней статье мы поговорим о реформе патриарха Никона, как об одном из важнейших событий 17 века, которое имело огромное влияние не только для церкви, но и для всей России.

Предпосылки реформы

По заверениям многих историков, которые занимаются изучением 17 века, в России в это время сложилась уникальная ситуация, когда религиозные обряды в стране очень сильно отличались от общемировых, в том числе и от греческих обрядов, откуда и пришло христианство на Русь. Кроме того, часто говорится, что религиозные тексты, а также иконы, имели искажение. Поэтому в качестве основных причин церковного раскола в России можно выделить следующие явления:

- Книги, которые вручную переписывались веками, имели опечатки и искажения.

- Отличие от мировых религиозных обрядов. В частности, в России до 17 века все крестились двумя перстами, а в других странах - тремя.

- Ведение церковных обрядов. Обряды велись по принципу «многоголосья», который выражался в том, что одновременно службу вели и священник, и дьяк, и певчие, и прихожане. В результате образовалась многоголосие, в котором тяжело было что-то разобрать.

Русский царь одним из первых указал на эти проблемы, предлагая принять меры для наведения порядка в религии.

Патриарх Никон

Царь Алексей Романов, который хотел реформировать российскую церковь, решил назначить на пост Патриарха страны Никона. Именно этому человеку было поручено провести реформу в России. Выбор был, мягко говоря, довольно странным, поскольку новый патриарх не имел опыта в проведение таких мероприятий, а также не пользовался уважением среди других священников.

Патриарх Никон в миру был известен под именем Никита Минов. Он родился и вырос в простой семье крестьянина. С самых ранних лет он уделял большое внимание своему религиозному образованию, изучаем молитвы, рассказы и обряды. В 19 лет Никита стал священником в своем родном селе. В тридцатилетнем возрасте будущий патриарх перешел в Новоспасский монастырь в Москве. Именно здесь он и познакомился с молодым российским царем Алексеем Романовым. Взгляды двух людей были достаточно схожими, что и определило дальнейшую судьбу Никиты Минова.

Патриарх Никон, как отмечают очень многие историки, отличался не столько своими познаниями, сколько жестокостью и властностью. Он буквально бредил идеей получение безграничной власти, которая была, например, патриарха Филарета. Пытаясь доказать свою значимость для государства и для русского царя, Никон всячески себя проявляет, в том числе и не только на религиозном поприще. Например, в 1650 году он активно участвует в подавлении восстания, являясь главным инициатором жестокой расправы над всеми восставшими.

Властолюбивость, жестокость, грамотность - все это сочеталось в патриархию. Это были именно те качества, которые были нужны для проведения реформы российской церкви.

Реализация реформы

Реформа патриарха Никона начала реализацию в 1653 - 1655 годах. Эта реформа несла в себе коренные изменения в религию, которые выразились в следующем:

- Крещение тремя перстами вместо двух.

- Поклоны следовало совершать до пояса, а не до земли, как было раньше.

- Внесены изменения религиозные книги и иконы.

- Введено понятие "православие".

- Изменено имя Бога, в соответствии с общемировым написанием. Теперь вместо "Исус" писалось "Иисус".

- Замена христианского креста. Патриарх Никон предлагал заменить его четырехконечный крестом.

- Изменение обрядов церковной службы. Теперь Крестный ход совершался не по часовой стрелке, как было раньше, а против часовой стрелки.

Все это подробно описывается в церковном Катехизисе. Удивительно, но если рассматривать учебники истории России, особенно школьные учебники, реформа патриарха Никона сводится только к первому и второму пункту из вышеизложенных. В редких учебниках говорится в третьем пункте. Об остальном даже не упоминается. В результате складывается впечатление, что никакой кардинальный реформаторской деятельности русский патриарх не сделал, но это было не так... Реформы были кардинальными. Они перечеркивали все, что было до этого. Неслучайно эти реформы также называются церковным расколом российской церкви. Само слово "раскол" указывает на кардинальные изменения.

Давайте рассмотрим отдельные положения реформы более детально. Это позволит правильно понимать суть явлений тех дней.

Писания предопределили церковный раскол в России

Патриарх Никон, аргументируя свою реформу, говорил о том что церковный тексты в России имеют множество опечаток, которые следует устранить. Говорилось о том, что следует обратиться к греческим источникам, чтобы понять первоначальный смысл религии. На самом деле это было реализовано не совсем так...

В 10 веке, когда Россия приняла христианство, в Греции существовало 2 устава:

- Студийский. Главный устав христианской церкви. Долгими годами он считался основным в греческой церкви, поэтому именно студийский устав пришел на Русь. 7 веков русская церковь во всех религиозных вопросах руководствовалась именно этим уставом.

- Иерусалимский. Является более современным, направленным единение всех религий и общности их интересов. Устав, начиная с 12 века, становятся в Греции основным, также он становится основным и в других христианских странах.

Показательным является и сам процесс переписывания российских текстов. Планировалось взять греческие источники и на их основе привести в соответствие религиозные писания. Для этого в 1653 году в Грецию был отправлен Арсений Суханов. Экспедиция продолжалась практически два года. Он прибыл в Москву 22 февраля 1655 года. С собой он привез целых 7 рукописей. Фактически тем самым произошло нарушение церковного собора 1653-55 годов. Большинство священников тогда высказались за идею поддержания реформы Никона только на том основании, что переписывание текстов должно было происходить исключительно из греческих рукописных источников.

Арсений Суханов привез только семь источников, тем самым сделав невозможным переписывание текстов на основе первоисточников. Следующий шаг патриарха Никона был настолько циничным, что пришел к массовым восстаниям. Московский патриарх заявил о том, что если рукописных источников нет, то переписывание русских текстов будет производиться по современным греческим и римским книгам. На тот момент все эти книги печатались в Париже (католическое государство).

Древняя религия

Очень долго реформы патриарха Никона оправдывались тем, что он сделал ортодоксальную церковь просвещенной. Как правило, за такими формулировками ничего не стоит, поскольку подавляющее большинство людей с трудом представляет, в чем принципиальная разница между ортодоксальными убеждениями и просвещенными. Действительно в чем разница? Для начала давайте разберемся с терминологией и определим смысл понятия «ортодоксальный».

Ортодокс (ортодоксальный) пришло из греческого языка и обозначает: ортос - правильный, доха - мнение. Получается что ортодоксальный человек, в истинном смысле этого слова, является человеком с правильным мнением.

Исторический справочник

Здесь под правильным мнением подразумевается не современный смысл (когда так называют людей делающих всё в угоду государству). Так называли людей, которые веками несли древнюю науку и древние знания. Ярким примером является иудейская школа. Все прекрасно знают, что сегодня есть евреи, а есть ортодоксальные евреи. Они верят в одно и тоже, у них общая религия, общие взгляды, убеждения. Разница в том, что ортодоксальные евреи донесли свою истинную веру в ее древнем, истинном значении. И это признают все.

С этой точки зрения гораздо проще оценивать действия патриарха Никона. Его попытки уничтожить ортодоксальную церковь, а именно это он и планировал делать и успешно делал, кроются в уничтожении древней религии. И по большому счёту это было сделано:

- Были переписаны все древние религиозные тексты. Со старыми книгами не церемонились, их, как правило, уничтожали. Этот процесс на многие годы пережил самого патриарха. Например, показательными являются сибирские предания, в которых говорится, что при Петре 1 было сожжено огромное количество ортодоксальной литературы. После сожжение из костров было извлечено более 650 кг медных застежек!

- Были переписаны иконы в соответствии с новыми религиозными требованиями и в соответствии с реформой.

- Принципы религии изменены, порой даже без необходимого обоснования. Например, абсолютно непонятной является идея Никона, что Крестный ход должен идти против часовой стрелки, против движения солнца. Это вызвало большое недовольство, поскольку люди начали считать новую религию религией тьмы.

- Замена понятий. Впервые появился термин «православие». До 17 века этот термин не использовался, а применялись такие понятия, как «правоверный», «истинная вера», «непорочная вера», «христианская вера», «божья вера». Различные термины, но только не «православие».

Поэтому можно говорить, что ортодоксальная религия является максимально приближенной к древним постулатам. Именно поэтому любые попытки кардинального изменения этих взглядов приводит к массовым негодованиям, а также к тому, что сегодня принято называть ересью. Именно ересью многие люди и называли реформы патриарха Никона в 17 веке. Именно поэтому и произошел раскол церкви, поскольку «ортодоксальные» священники и религиозные люди называли происходящее ересью, и видели, насколько принципиальное отличие между старой и новой религией.

Реакция народа на церковный раскол

Реакция на реформу Никона является крайне показательной, подчеркивая, что изменения были гораздо глубже, чем об этом принято говорить. Доподлинно известно, что после начала реализации реформы по всей стране прокатились массовые народные восстания, направленные против изменений церковного уклада. Часть людей открыто высказывала свое недовольство, другие просто уходили из этой страны, не желая оставаться в этой ереси. Люди уходили в леса, в далекие поселение, в другие страны. Их отлавливали, возвращали назад, они опять уходили – а так множество раз. Показательной является реакция государства, которое фактически устроило инквизицию. Горели не только книги, но и люди. Никон, который отличался особой жестокостью, лично приветствовал все расправы над восставшими. Тысячи людей погибло, выступая против реформаторских идей Московского патриархата.

Реакция народа и государства на реформу является показательной. Можно говорить о том, что начались массовые волнения. А теперь ответьте на простой вопрос, возможны ли такие восстания и расправы в случае простых поверхностных изменений? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо перенести события тех дней на сегодняшнюю реальность. Давайте представим, что сегодня патриарх Московский скажет о том, что креститься теперь нужно, например, четырьмя пальцами, поклоны совершать кивком головы, а книги следует изменить в соответствии с древними писаниями. Как народ такое воспримет? Скорее всего, нейтрально, а при определенной пропаганде даже положительно.

Другая ситуация. Предположим, что московский патриарх сегодня обяжет всех креститься четырьмя перстами, применять кивки вместо поклонов, носить католический крест вместо православного, сдать все книги иконы, чтобы их можно было переписать и перерисовать, имя Бога теперь будет например "Иисуус", а крестный ход будет ходить например дугой. Подобный характер реформы непременно приведет к восстанию религиозных людей. Изменяется всё, перечеркивает вся вековая религиозная история. Именно это сделала реформа Никона. Поэтому и произошел церковный раскол в 17 веке, поскольку противоречия между старообрядцами и Никоном были неразрешимыми.

К чему привела реформа?

Оценивать реформу Никона следует с точки зрения реалий того дня. Безусловно, патриарх уничтожил древнюю религию Руси, но он сделал то, чего от чего хотел царь - привидение российской церкви в соответствие с международной религией. А там были как плюсы, так и минусы:

- Плюсы. Российская религия перестала быть обособленной, и стала более походить на греческую и римскую. Это позволило создать большие религиозные связи с другими государствами.

- Минусы. Религия в России на момент 17 века была наиболее ориентирована на первоначальное христианство. Именно здесь были древние иконы, древние книги и древние обряды. Всё это уничтожено ради интеграции с другими государствами, если говорить современным языком.

Нельзя расценивать реформы Никона, как тотальное уничтожение всего (хотя именно этим большинство авторов и занимаются, включая принцип «все пропало»). С уверенностью можно говорить только о том, что московский патриарх внес существенные изменения в древнюю религию и лишил христиан существенной части их культурного и религиозного наследия.

Церковный раскол в России 17 века произошел не сразу и не вдруг. Его можно сравнить с затянувшимся, длительным нарывом, который был вскрыт, но не смог вылечить весь организм, и пришлось прибегнуть к ампутации небольшой части, чтобы сохранить часть большую. Поэтому 13 мая 1667 года на собравшемся в Москве православном соборе были осуждены и преданы анафеме все, кто продолжал сопротивляться новым обрядам и новым богослужебным книгам. Православная вера была движущей силой русского общества в течение нескольких веков. Российский государь считался законно избранным помазанником божьим только после благословления митрополита - главы русской православной церкви. Митрополит в российской иерархии был вторым человеком в государстве. Российские государи всегда советовались со своими духовными отцами и важные, судьбоносные решения принимали только с их благословения.

Церковные каноны в русской православной церкви были незыблемы и соблюдались очень строго. Нарушить их, значило совершить самый тяжкий грех, за который полагалась смертная казнь. Церковный раскол, который произошел в 1667 году, в значительной мере повлиял на духовную жизнь всего Российского общества, затронул все его слои – и низшие, и высшие. Ведь церковь была единым составляющим для российского государства.

Церковная реформа 17 века

Церковная реформа, инициатором и ревностным исполнителем которой было принято считать митрополита Никона, расколола российское общество надвое. Одни отнеслись спокойно к церковным нововведениям и стали на сторону церковных реформаторов, тем более что к сторонникам реформы принадлежал и российский государь Алексей Михайлович Романов, помазанник божий. Так что, идти против церковной реформы, было равнозначно идти против государя. Но нашлись и такие, кто слепо и истово верил в правильность старых обрядов, икон и богослужебных книг, которыми почти шесть веков оправляли свою веру их предки. Отступление от привычных канонов казалось им богохульством, а их убеждали, что это они со своими старыми канонами еретики и богоотступники.

Русский православный народ запутался и обратился к своим духовным наставникам за разъяснениями. Священники тоже не имели единого мнения о церковных реформах. Частично это было от их неграмотности в буквальном смысле. Многие не читали тексты молитв по книгам, а произносили их наизусть, выучив устно.

Кроме того, всего менее века назад, Стоглавый церковный собор, состоявшийся в 1551 году, уже закрепил двойную аллилуйю, двуперстное крестное знамение и хождение крестного хода посолонь, как единственно правильное, вроде бы тем самым, поставив точку в некотором сомнении. Теперь же оказалось, что все это было ошибкой и на эту ошибку Русской православной церкви, которая позиционировала себя с единственной и истинной ревнительницей христианской православной веры во всем мире, указали греки, которые сами являлись отступниками. Ведь это они пошли на объединение с римско-католической церковью, подписав в 1439 году Флорентийскую унию, которую Русская церковь не признала, сместив Московского митрополита Исидора, грека по происхождению, который это соглашение подписал.

Поэтому большая часть священников и сами не успевали за теми требованиями, которые были полностью противоположны понятным и привычным канонам.

Русский православный народ запутался и обратился к своим духовным наставникам за разъяснениями. Священники тоже не имели единого мнения о церковных реформах. Частично это было от их неграмотности в буквальном смысле. Многие не читали тексты молитв по книгам, а произносили их наизусть, выучив устно.

Кроме того, всего менее века назад, Стоглавый церковный собор, состоявшийся в 1551 году, уже закрепил двойную аллилуйю, двуперстное крестное знамение и хождение крестного хода посолонь, как единственно правильное, вроде бы тем самым, поставив точку в некотором сомнении. Теперь же оказалось, что все это было ошибкой и на эту ошибку Русской православной церкви, которая позиционировала себя с единственной и истинной ревнительницей христианской православной веры во всем мире, указали греки, которые сами являлись отступниками. Ведь это они пошли на объединение с римско-католической церковью, подписав в 1439 году Флорентийскую унию, которую Русская церковь не признала, сместив Московского митрополита Исидора, грека по происхождению, который это соглашение подписал.

Поэтому большая часть священников и сами не успевали за теми требованиями, которые были полностью противоположны понятным и привычным канонам.

Книги надо было заменить на новые, отпечатанные по греческим переводам, а все привычные, веками и поколениями намоленные иконы с двуперстным крещением и привычным написанием имени Сына Божьего Иисус, церковь требовала заменить на новые. Креститься надо было тремя перстами, произносить и писать Иисус, крестный ход осуществлять против солнца. Большая часть русских православных не захотела смириться с новыми канонами и предпочла начать борьбу за старую веру, которую и считала истинной. Несогласных с церковной реформой стали называть староверами и вести с ними беспощадную борьбу. Бросали их в темницы, сжигали заживо в срубах, если не могли сломить веру. Староверы уходили в северные леса, строили там скиты и продолжали жить, не отступая от своей веры.

Мнение агностика на церковный раскол в России

Есть мнение, что истинно верующими были как раз староверы, раз они были согласны принимать нечеловеческие мучения или идти на смерть за свою веру. Те, кто согласился с реформами выбрали путь непротивления не потому, что разобрались в правильности новых канонов, а потому, что по большому счету им было все равно.

Есть мнение, что истинно верующими были как раз староверы, раз они были согласны принимать нечеловеческие мучения или идти на смерть за свою веру. Те, кто согласился с реформами выбрали путь непротивления не потому, что разобрались в правильности новых канонов, а потому, что по большому счету им было все равно.

Предыстория события

Церковная реформа XVII века, авторство которой традиционно приписывается патриарху Никону, имела своей целью изменение существовавшей тогда в Москве (северо-восточной части Русской Церкви) обрядовой традиции в целях её унификации с современной греческой. По сути, реформа не затрагивала ничего, кроме обрядовой стороны богослужения и первоначально встретила одобрение, как самого государя, так и высшей церковной иерархии.

В ходе реформы богослужебная традиция была изменена в следующих пунктах:

- Широкомасштабная «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного Писания и богослужебных книг, которая привела к изменениям в формулировках Символа Веры. Был убран союз «а» в словах о вере в Сына Божия «рождена, а не сотворена», о Царствии Божием стали говорить в будущем («не будет конца»), а не в настоящем времени («несть конца»), из определения свойств Духа Святого исключено слово «Истиннаго». В исторические богослужебные тексты было внесено множество других новаций, например, в имя «Ісус» (под титлом«Ic») была добавлена ещё одна буква - «Іисус».

- Замена двуперстного крестного знамения трёхперстным и отмена «метаний», или малых земных поклонов.

- Крестные ходы Никон распорядился проводить в обратном направлении (против солнца, а не посолонь).

- Возглас «аллилуйя» во время богослужения стали произносить не дважды, а трижды.

- Изменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах.

Однако присущая характеру Никона резкость, а также процедурная некорректность проведения реформы вызвала недовольство среди значительной части духовенства и мирян. Это недовольство в значительной мере подпитывалось и личной неприязнью к патриарху, отличавшемуся нетерпимостью и амбициозностью.

Говоря об особенностях религиозности самого Никона историк Николай Костомаров замечал:

«Пробывши десять лет приходским священником, Никон, поневоле, усвоил себе всю грубость окружавшей его среды и перенёс её с собою даже на патриарший престол. В этом отношении он был вполне русский человек своего времени, и если был истинно благочестив, то в старом русском смысле. Благочестие русского человека состояло в возможно точном исполнении внешних приёмов, которым приписывалась символическая сила, дарующая Божью благодать; и у Никона благочестие не шло далеко за пределы обрядности. Буква богослужения приводит к спасению; следовательно, необходимо, чтобы эта буква была выражена как можно правильнее.»

Имея поддержку царя, даровавшего ему титул «великого государя», Никон вёл дело торопливо, самовластно и круто, требуя немедленного отказа от старых обрядов и точного исполнения новых. Старорусские обряды предавались осмеянию с неуместной запальчивостью и резкостью; грекофильство Никона не знало предела. Но оно имело в основе своей вовсе не преклонение перед эллинистической культурой и византийским наследием, а провинциализм патриарха, неожиданно выбившегося из простых людей («из грязи в князи») и претендовавшего на роль главы вселенской греческой церкви.

Более того, Никон проявлял возмутительное невежество, отвергая научные знания, ненавидел «еллинскую мудрость». Например, патриарх писал государю:

«Христос не учил нас ни диалектике ни красноречию, потому что ритор и философ не может быть христианином. Аще кто от христиан не истощит от своего помышления всяку премудрость внешнюю и всяку память еллинских философов, не может спастися. Премудрость еллинская мати всем лукавым догматам».

Ещё во время своей интронизации (вступления в должность патриарха) Никон вынудил царя Алексея Михайловича дать обещание не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ поклялись «послушати его во всѣм, яко начальника и пастыря и отца краснѣйшаго».

И в дальнейшем Никон совершенно не стеснялся в методах борьбы со своими оппонентами. На соборе 1654 года он публично избил, сорвал мантию, а затем без соборного решения единолично лишил кафедры и сослал противника богослужебной реформы епископа Павла Коломенского. Впоследствии тот был убит при невыясненных обстоятельствах. Современники не без основания полагали, что именно Никон подослал к Павлу наёмных убийц.

Во всё время своего патриаршества Никон постоянно выражал неудовольствие вмешательством светского правительства в церковное управление. Особенный протест вызвало принятие Соборного уложения 1649 года, умалявшего статус духовенства, ставившего Церковь фактически в подчинение государству. Это нарушало Симфонию властей - принцип сотрудничества светской и духовной власти, описанный еще византийским императором Юстинианом I, который поначалу стремились осуществить царь и патриарх. Например, доходы от монастырских вотчин переходили к созданному в рамках Уложения Монастырскому приказу, т.е. поступали уже не на нужды Церкви, а в государственную казну.

Трудно сказать, что именно стало основным «камнем преткновения» в ссоре царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Сегодня все известные причины выглядят смешными и более напоминают конфликт двух детишек в детском садике – «не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок!» Но не следует забывать, что Алексей Михайлович, по оценкам многих историков, был довольно прогрессивным правителем. Для своего времени он слыл человеком образованным, кроме того, недурно воспитанным. Возможно, повзрослевшему государю просто надоели капризы и выходки мужлана-патриарха. В своём стремлении к управлению государством Никон утратил всякое чувство меры: оспаривал решения царя и Боярской Думы, любил устраивать публичные скандалы, выказывал открытое неповиновение Алексею Михайловичу и его приближённым боярам.

«Видишь ли, государь, - обращались к Алексею Михайловичу недовольные самовластием патриарха, - что он возлюбил стоять высоко и ездить широко. Управляет этот патриарх вместо Евангелия бердышами, вместо креста – топорками…»

По одной из версий, после очередной ссоры с патриархом, Алексей Михайлович запретил ему «писаться великим государем». Никон смертельно обиделся. 10 июля 1658 года, не отказавшись от предстоятельства Русской Православной церкви, он снял с себя патриарший клобук и самовольно удалился пешком в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который сам основал в 1656 году и имел в своей личной собственности. Патриарх надеялся, что царь быстро раскается в своём поведении и призовёт его обратно, но этого не случилось. В 1666 году Никон был официально лишён патриаршества и монашества, осуждён и сослан под строгий надзор в Кирилло-Белозерский монастырь. Светская власть одержала победу над духовной. Староверы подумали, что возвращается их время, но ошиблись - поскольку реформа полностью отвечала интересам государства, она стала проводиться и дальше, только под руководством царя.

Собор 1666-1667 годов завершил торжество никониан и грекофилов. Собор отменил решения Стоглавого собора 1551 года, признав, что Макарий с иными московскими иерархами «мудрствовал невежеством своим безрассудно». Именно собор 1666-1667 годов, на котором были преданы анафеме ревнители старого московского благочестия, положил начало русскому расколу. Отныне все несогласные с введением новых деталей исполнения обрядов подлежали отлучению от церкви. Они получили название раскольников, или староверов и подверглись жестоким репрессиям со стороны властей.

Раскол

Между тем, движение за «старую веру» (старообрядчество) началось задолго до Собора. Оно зародилось ещё при патриаршестве Никона, сразу после начала «справы» церковных книг и представляло собой, прежде всего, сопротивление тем методам, которыми патриарх насаждал «сверху» греческую учёность. Как отмечали многие известные историки и исследователи (Н.Костомаров, В.Ключевский, А. Карташев и др.), раскол в русском обществе XVII века фактически являл собой противопоставление «духа» и «интеллекта», истинной веры и книжной учёности, народного самосознания и государственного произвола.

Сознание русского человека не было подготовлено к тем крутым переменам в обрядности, которые проводились церковью под руководством Никона. Для абсолютного большинства населения страны долгие века христианская вера заключалась, прежде всего, в обрядовой стороне и верности церковным традициям. Священники подчас и сами не понимали сущности и коренных причин проводимой реформы, а объяснить им, конечно, никто ничего не удосужился. Да и возможно ли было объяснение сути перемен широким массам, когда и сами священнослужители в деревнях не обладали большой грамотностью, являясь плоть от плоти и кровь от крови такими же крестьянами? Целенаправленная пропаганда новых идей отсутствовала вовсе.

Поэтому низы встретили нововведения «в штыки». Старые книги частенько не отдавали, прятали их. Крестьяне бежали с семьями в леса, скрываясь, от никоновых «новин». Иногда старые книги местные прихожане не отдавали, поэтому кое-где применяли силу, происходили драки, заканчивавшиеся не только увечьями или ушибами, но и убийствами. Усугублению ситуации способствовали ученые «справщики», порой прекрасно знавшие греческий язык, но в недостаточной степени владевшие русским. Вместо грамматического исправления старого текста, они давали новые переводы с греческого языка, незначительно отличавшиеся от старых, усиливая и без того сильное раздражение у крестьянской массы.

Константинопольский патриарх Паисий обратился к Никону со специальным посланием, где, одобряя реформу, проводившуюся на Руси, призывал московского патриарха смягчить меры по отношению к людям, не желающим принимать сейчас «новины».

Даже Паисий соглашался на существование в некоторых областях и регионах местных особенностей богослужения, лишь бы вера была одна и та же. Однако в Константинополе не понимали главную из характерных черт русского человека: если запрещать (либо разрешать) – обязательно всё и вся. Принцип «золотой середины» правители судеб в истории нашей страны находили очень и очень редко.

Первоначальная оппозиция Никону и его «нововведениям» сложилась в среде церковных иерархов и близкого ко двору боярства. «Старообрядцев» возглавил епископ Павел Коломенский и Каширский. Он был избит Никоном публично на соборе 1654 года и сослан в Палеостровский монастырь. После ссылки и гибели епископа Коломенского движение за «старую веру» возглавили несколько клириков: протопопы Аввакум, Логгин Муромский и Даниил Костромской, поп Лазарь Романовский, поп Никита Добрынин по прозвищу Пустосвят и др. В светской среде несомненными лидерами старообрядцев можно считать боярыню Феодосью Морозову и её сестру Евдокию Урусову – близких родственниц самой государыни.

Аввакум Петров

Одним из самых ярких «вождей» раскольнического движения по праву считается протопоп Аввакум Петров (Аввакум Петрович Кондратьев), некогда бывший приятелем будущего патриарха Никона. Так же как и Никон, Аввакум вышел из народных «низов». Он сперва был приходским священником села Лопатицы Макарьевского уезда Нижегородской губернии, затем протопопом в Юрьевце-Повольском. Уже здесь Аввакум проявлял свой не знающий ни малейших уступок ригоризм, который впоследствии сделал всю его жизнь цепью сплошных мучений и гонений. Активная нетерпимость священника к любым уклонениям от канонов православной веры не раз приводила его к конфликтам с местной светской властью и паствой. Она же вынуждала Аввакума спасаться бегством, бросив приход, искать защиты в Москве, у своих приятелей, которые были близки ко двору: протопопа Казанского собора Ивана Неронова, царского духовника Стефана Вонифатьева и самого патриарха Никона. В 1653 году Аввакум, принимавший участие в работе по сверке духовных книг, рассорился с Никоном и стал одной из первых жертв никонианской реформы. Патриарх, применяя насилие, пытался заставить протопопа принять его обрядовые нововведения, но тот отказался. Характеры Никона и его противника Аввакума были во многом схожими. Та резкость и нетерпимость, с которой патриарх боролся за свои реформаторские начинания, столкнулись с такой же нетерпимостью ко всему «новому» в лице его оппонента. Патриарх хотел расстричь непокорного священнослужителя, но за Аввакума вступилась царица. Дело кончилось ссылкой протопопа в Тобольск.

В Тобольске повторилась та же история, что в Лопатицах и Юрьевце-Повольском: у Аввакума вновь произошёл конфликт с местными властями и паствой. Публично отвергая церковную реформу Никона, Аввакум обрёл славу «непримиримого борца» и духовного лидера всех несогласных с никонианскими нововведениями.

После утраты Никоном своего влияния, Аввакум был возвращён в Москву, приближен ко двору и всячески обласкан самим государем. Но вскоре Алексей Михайлович понял, что протопоп вовсе не личный враг низложенного патриарха. Аввакум был принципиальным противником церковной реформы, а, следовательно – противником власти и государства в этом вопросе. В 1664 году протопоп подал царю резкую по форме челобитную, в которой настойчиво требовал свернуть реформу церкви и вернуться к старой обрядовой традиции. За это он был сослан в Мизень, где пробыл полтора года, продолжая свою проповедь и поддерживая своих приверженцев, разбросанных по всей России. В своих посланиях Аввакум именовал себя «рабом и посланником Исуса Христа», «протосингелом российской церкви».

Сожжение протопопа Аввакума, |

В 1666 году Аввакума привезли в Москву, где 13 (23) мая после тщетных увещеваний на соборе, собравшемся для суда над Никоном, его расстригли и «опроклинали» в Успенском соборе за обедней. В ответ на это протопоп тут же заявил, что сам налагает анафему на всех архиереев- приверженцев никонианского обряда. После этого расстриженного протопопа отвезли в Пафнутьев монастырь и там, «заперши в темную палатку, скованна, держали год без мала».

Расстрижение Аввакума было встречено большим возмущением и в народе, и во многих боярских домах, и даже при дворе, где у ходатайствовавшей за него царицы было в его день расстрижения «великое нестроение» с царём.

Аввакума вновь уговаривали уже перед лицом восточных патриархов в Чудове монастыре («ты упрям; вся-де наша Палестина, и Серби, и Албансы, и Валахи, и Римляне, и Ляхи, все-де тремя персты крестятся; один-де ты стоишь на своем упорстве и крестишься двема персты; так не подобает»), но он твёрдо стоял на своём.

В это время его соратников казнили. Аввакум же был наказан кнутом и сослан в Пустозёрск на Печоре. При этом ему не вырезали языка, как Лазарю и Епифанию, с которыми он и Никифор, протопоп симбирский, были сосланы в Пустозёрск.

14 лет он просидел на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозёрске, продолжая свою проповедь, рассылая грамоты и послания. Наконец, его резкое письмо к царю Фёдору Алексеевичу, в котором он критиковал Алексея Михайловича и ругал патриарха Иоакима, решило участь и его, и его товарищей: все они были сожжены в Пустозёрске.

В большинстве старообрядческих церквей и общин Аввакум почитается как священномученник и исповедник. В 1916 году старообрядческая церковь Белокриницкого согласия причислила Аввакума к лику святых.

Соловецкое сидение

На церковном соборе 1666-1667 годов один из предводителей соловецких раскольников Никандр избрал иную, чем Аввакум, линию поведения. Он притворно выразил согласие с постановлениями собора и получил разрешение вернуться в обитель. Однако по возвращению скинул греческий клобук, опять надел русский и стал во главе монастырской братии. Царю была отправлена знаменитая «Соловецкая челобитная», излагавшая кредо старой веры. В другой челобитной монахи бросили прямой вызов светской власти: "Вели, государь, на нас свой царский меч прислать и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие".

С. М. Соловьев писал: "Монахи вызывали мирскую власть на тяжелую борьбу, выставляя себя беззащитными жертвами, без сопротивления подклоняющими головы под меч царский. Но когда в 1668 году под стенами монастыря явился стряпчий Игнатий Волохов с сотнею стрельцов, то вместо покорного подклонения голов под меч встречен был выстрелами. Такому ничтожному отряду, какой был у Волохова, нельзя было одолеть осажденных, у которых были крепкие стены, множество запасов, 90 пушек. "

«Соловецкое сидение» (осада монастыря правительственными войсками) затянулась на восемь лет (1668 - 1676 гг.) В первое время власти не могли послать больших сил на Белое море из-за движения Стеньки Разина. После подавления бунта под стенами Соловецкого монастыря появился большой стрелецкий отряд, начался обстрел обители. Осажденные отвечали меткими выстрелами, а игумен Никандр кропил пушки святой водой и приговаривал: «Матушки мои галаночки! надежда у нас на вас, вы нас обороните!»

Но в осажденном монастыре вскоре начались разногласия между умеренными и сторонниками решительных действий. Большинство монахов надеялось на примирение с царской властью. Меньшинство во главе с Никандром и миряне - "бельцы" во главе с сотниками Ворониным и Самко требовали "за великого государя богомолие отставить", а про самого царя говорили такие слова, что "не только написать, но и помыслить страшно". В монастыре перестали исповедоваться, причащаться, отказались признавать священников. Эти разногласия предопределили падение Соловецкого монастыря. Стрельцам никак не удавалось взять его штурмом, но перебежчик монах Феоктист указал им отверстие в стене, заложенное камнями. В ночь на 22 января 1676 года, в сильную метель, стрельцы разобрали камни и проникли в монастырь. Защитники обители погибли в неравном бою. Одних зачинщиков восстания казнили, других отправили в ссылку.

Итоги

Непосредственным поводом для Раскола послужила книжная реформа и незначительные изменения некоторых обрядов. Однако настоящие, серьезные причины лежали гораздо глубже, коренясь в основах русского религиозного самосознания, а также в основах формирующихся отношений между обществом, государством и православной церковью.

В отечественной историографии, посвящённой российским событиям второй половины XVII века, так и не сложилось чёткого мнения ни о причинах, ни о результатах и последствиях такого явления, как Раскол. Историки церкви (А. Карташев и др.) склонны видеть основную причину этого явления в политике и действиях самого патриарха Никона. То, что Никон использовал церковную реформу, в первую очередь, для усиления собственной власти, по их мнению, привело к конфликту церкви и государства. Этот конфликт сперва вылился в противостояние патриарха с монархом, а затем, после устранения Никона, расколол всё общество на два враждующих лагеря.

Методы, которыми проводилась церковная реформа, вызвали открытое неприятие со стороны народных масс и большей части священнослужителей.

Для устранения поднявшейся в стране смуты, был созван Собор 1666-1667 годов. Этот собор осудил самого Никона, но признал его реформы, т.к. они на тот момент соответствовали государственным целям и задачам. Тот же Собор 1666-1667 года вызвал на свои заседания главных распространителей Раскола и проклял их верования как «чуждые духовного разума и здравого смысла». Некоторые раскольники подчинились увещеваниям Церкви и принесли покаяние в своих заблуждениях. Другие - остались непримиримыми. Определение собора, в 1667 году положившего клятву на тех, кто из-за приверженности неисправленным книгам и мнимо-старым обычаям является противником церкви, решительно отделило последователей этих заблуждений от церковной паствы, фактически поставив этих людей вне закона.

Раскол долго ещё тревожил государственную жизнь Руси. Восемь лет (1668 – 1676 гг.) тянулась осада Соловецкого монастыря. Через шесть лет возник раскольнический бунт в самой Москве, где сторону старообрядцев приняли, было, стрельцы под начальством князя Хованского. Прения о вере, по требованию восставших, проводились прямо в Кремле в присутствии правительницы Софии Алексеевны и патриарха. Стрельцы, однако, стояли на стороне раскольников всего один день. Уже на следующее утро они принесли царевне повинную и выдали зачинщиков. Казнены были предводитель старообрядцев поп-расстрига Никита Пустосвят и князь Хованский, замышлявшие поднять новый раскольничий мятеж.

На этом прямые политические следствия Раскола заканчиваются, хотя раскольничьи смуты долго еще вспыхивают то тут, то там - по всем необъятным просторам русской земли. Раскол перестает быть фактором политической жизни страны, но как душевная незаживающая рана - накладывает свой отпечаток на всё дальнейшее течение русской жизни.

Противостояние «духа» и «здравого смысла» заканчивается в пользу последнего уже в начале нового XVIII века. Изгнание раскольников в глухие леса, преклонение церкви перед государством, нивелирование её роли в эпоху петровских преобразований привели в конечном итоге к тому, что церковь при Петре I стала всего-навсего государственным учреждением (одной из коллегий). В XIX веке она и вовсе утратила своё влияние на образованное общество, одновременно дискредитировав себя в глазах широких народных масс. Раскол между церковью и обществом всё более углублялся, вызывая появление многочисленных сект и религиозных течений, призывающих к отказу от традиционного православия. Л.Н.Толстой – один из наиболее прогрессивных мыслителей своего времени – создаёт своё учение, снискавшее множество последователей («толстовцев»), отвергающих церковь и всю обрядовую сторону богослужения. В XX веке полная перестройка общественного сознания и слом старой государственной машины, к которой так или иначе принадлежала православная церковь, привели к репрессиям и гонениям на священнослужителей, повсеместному разрушению храмов, сделали возможной кровавую вакханалию воинствующего «атеизма» советской эпохи…

Провел церковные реформы. Было введено крещение тремя пальцами, поясные поклоны вместо земных, исправлены по греческим образцам иконы и церковные книги. Эти изменения вызвали протест широких слоев населения. Но Никон действовал жестко и без дипломатического такта, в результате спровоцировав церковный раскол.

1666-1667: Проходил Церковный Собор. Он поддержал церковную реформу, углубив раскол в Русской православной церкви.

Усиливающаяся централизация Московского государства требовала централизованной церкви. Необходима была ее унификация — введение одинакового текста молитвы, одного и того же типа богослужения, одних и тех же форм магических обрядов и манипуляций, составляющих культ. С этой целью во время правления Алексея Михайловича патриархом Никоном была проведена реформа, оказавшая значительное влияние на дальнейшее развитие православия в России. За основу изменений была взята практика богослужений в Византии .

Помимо изменений в церковных книгах, нововведения касались порядка богослужения:

Крестное знамение надо было творить тремя пальцами, а не двумя;

Крестный ход вокруг церкви совершать не по солнцу (с востока на запад, посолонь), а противу солнца (с запада на восток);

Вместо земных поклонов надо делать поясные;

Аллилуйю петь три раза, а не два и некоторые другие.

Реформа была провозглашена на торжественной службе в московском Успенском соборе в так называемую Неделю православия 1656 г. (первое воскресенье Великого поста).

Царь Алексей Михайлович поддержал реформу, а соборы 1655 и 1656 гг. одобрили ее.

Однако со стороны значительной части бояр и купечества, низшего духовенства и крестьянства она вызвала протест. В основе протеста лежали общественные противоречия, принявшие религиозную форму. В результате начался раскол церкви.

Тех, что был не согласен с реформами, называли раскольниками или старообрядцами . Во главе раскольников стояли протопоп Аввакум и Иван Неронов. Против раскольников использовались средства власти: тюрьмы и ссылки, казни и гонения. Аввакум и его сподвижники были расстрижены и отправлены в Пустозерский острог, где были сожжены заживо в 1682 г.; других ловили, пытали, били, обезглавливали и жгли. Особенно жестоким противостояние было в Соловецком монастыре, который удерживал осаду со стороны царских войск около восьми лет.

Патриарх Никон попытался утвердить приоритет духовной власти над светской, поставить патриаршество выше самодержавия. Он рассчитывал, что царь не сможет обойтись без него, и в 1658 демонстративно отрекся от патриаршества. Шантаж успеха не имел. Поместный собор 1666 осудил Никона и лишил его сана. Собор, признав независимость патриарха в решении духовных вопросов, подтвердил необходимость подчинения церкви царской власти. Никон был сослан в Белозерско-Ферапонтов монастырь.

Итоги церковной реформы:

1) реформа Никона привела к расколу церкви на господствующую и старообрядческую; к превращению церкви в часть государственного аппарата.

2) церковная реформа и раскол явились крупным социальным и духовным переворотом, который отразил тенденции к централизации, дал толчок развитию общественной мысли.

Значение его реформы для Русской Церкви и по сей день огромно, так как была проведена наиболее тщательная и грандиозная работа по исправлению русских православных богослужебных книг. Она же дала мощный толчок развитию просвещения на Руси, необразованность которой сразу стала заметной при проведении церковной реформы в жизнь. Благодаря этой же реформе были укреплены и некоторые международные связи, которые помогли в дальнейшем появлению в России прогрессивных атрибутов европейской цивилизации (особенно во времена Петра I).

Даже такое отрицательное последствие никоновской реформы, как раскол, имело, с точки зрения археологии, истории, культуры и некоторых других наук, свои «плюсы»: раскольники оставили после себя огромное множество памятников старины, а также стали основной составляющей нового, возникшего во второй половине XVII века, сословия - купечества. Во времена Петра I раскольники были и дешёвой рабочей силой во всех проектах императора. Но нельзя забывать о том, что церковный раскол стал и расколом русского общества, разобщил его. Староверы всегда подвергались гонениям. Раскол явился национальной трагедией русского народа.

Раскол русской православной церкви

Церковный раскол - в 1650-х - 1660-х гг. раскол в Русской православной церкви, из за реформы патриарха Никона, которая заключалась в богослужебно-обрядовых нововведениях, которые были направлены на внесение изменений в богослужебные книги и обряды с целью их унификации с современными греческими.

Предыстория

Одним из наиболее глубоких социокультурных потрясений в государстве стал церковный раскол. В начале 50-х годов XVII века в Москве среди высшего духовенства сложился кружок «ревнителей благочестия», члены которого хотели устранения разных церковных непорядков и унификации богослужения на всей огромной территории державы. Первый шаг уже был сделан: Церковный собор 1651 года под нажимом государя ввел единогласное церковное пение. Теперь надо было сделать выбор, чему следовать в церковных преобразованиях: своей русской традиции или чужой.

Такой выбор делался в условиях уже наметившегося в конце 1640-х г. внутрицерковного конфликта, обусловленного борьбой патриарха Иосифа с усиливающимися украинскими и греческими заимствованиями, инициированными государевым окружением.

Церковный раскол — причины, последствия

Церковь, укрепившая свои позиции после Смутного времени, пыталась занять господствующее положение в политической системе государства. Стремление патриарха Никона усилить свои властные позиции, сосредоточить в своих руках не только церковную, но и светскую власть. Но в условиях усиления самодержавия это вызвало конфликт церковной и светской власти. Поражение церкви в этом столкновении подготовило почву для превращения ее в придаток государственной власти.

Начатые в 1652 г. патриархом Никоном нововведения церковной обрядности, исправление православных книг по образцу и подобию греческому привели к расколу русской православной церкви.

Основные даты

Основная причина раскола – реформы патриарха Никона (1633–1656 гг.).

Никон (мирское имя – Никита Минов) пользовался неограниченным влиянием на царя Алексея Михайловича.

1649 год – Назначение Никона Новгородским митрополитом

1652 год – Избрание Никона патриархом

1653 год – Церковная реформа

В результате реформы:

– Исправление церковных книг в соответствии с «греческими» канонами;

– Изменение обрядов Русской православной церкви;

– Введение троеперстия во время крестного знамения.

1654 год – На церковном соборе одобрена реформа патриарха

1656 год – Отлучение от церкви противников реформы

1658 год – Отречение Никона от патриаршества

1666 год – Низложение Никона на церковном соборе

1667–1676 гг. – Восстание монахов Соловецкого монастыря.

Непринятие реформ привело к разделу на сторонников реформ (никониан) и противников (раскольников или старообрядцев), в результате – появление множества течений и церквей.

Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон

Избрание митрополита Никон в патриархи

1652 год — после смерти Иосифа, кремлевское духовенство, и царь желали, чтобы на его место пришел новгородский митрополит Никон: характер и воззрения Никона, казалось, принадлежали человеку, который был способен возглавить задуманную государем и его духовником церковно-обрядовую реформу. Но Никон дал свое согласие стать патриархом лишь после долгих уговоров Алексея Михайловича и с условием отсутствия каких-то ограничений своей патриаршей власти. А такие ограничения создавались Монастырским приказом.

У Никона было большое влияние на молодого государя, который считал патриарха ближайшим другом и помощником. Отъезжая из столицы царь передавал управление не боярской комиссии, как это было принято раньше, а на попечение Никона. Ему было дозволено именоваться не только патриархом, но и «государем всея Руси». Заняв такое неординарное положение во власти, Никон начал им злоупотреблять, захватывать чужие земли для своих монастырей, унижать бояр, сурово расправляться с духовенством. Его занимала не так реформа, как утверждение сильной патриаршей власти, образцом для которой служила власть папы римского.

Реформа Никона

1653 год — Никон приступил к осуществлению реформы, которую предполагал проводить ориентируясь на греческие образцы как более древние. В действительности он воспроизводил современные ему греческие образцы и копировал украинскую реформу Петра Могилы. Преобразования Церкви имели внешнеполитический подтекст: новая роль России и Русской церкви на мировой арене. В расчете на присоединение Киевской митрополии, русские власти думали о создании единой Церкви. Это требовало сходства церковной практики между Киевом и Москвой, в то время как они должны были ориентироваться на греческую традицию. Безусловно, патриарху Никону оказывались нужны не различия, а единообразие с Киевской митрополией, которая должна войти в состав Московской патриархии. Он всячески пытался развивать идеи православного универсализма.

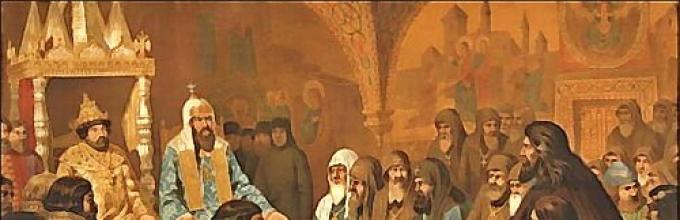

Церковный cобор. 1654 год. Начало раскола. А.Кившенко

Нововведения

Но многие из сторонников Никона, будучи не против реформы как таковой, отдавали предпочтение другому ее развитию - с опорой на древнерусские, а не на греческие и украинские церковные традиции. Как результат реформы традиционное русское двоеперстное освящение себя крестом заменялось троеперстным, написание «Исус» изменено на «Иисус», возглас «аллилуйя!» провозглашался трижды, а не дважды. Вводились другие слова и обороты речи в молитвах, псалмах и Символах веры, произведены некоторые изменения в порядке богослужения. Исправление богослужебных книг проводилось справщиками на Печатном дворе по греческим и украинским книгам. Церковным собором 1656 года было принято решение об издании исправленных Требника и Служебника - важнейших для каждого священника богослужебных книг.

Среди разных слоев населения находились те, кто отказался признать реформу: она могла означать, что российский православный обычай, которого издревле придерживались их предки, был порочен. При большой приверженности православных к обрядовой стороне веры, именно ее изменение было воспринято очень болезненно. Ведь, как считали современники, лишь точное исполнение обряда давало возможность создать контакт с сакральными силами. «Умру за единый “аз”»! (т. е. за изменение хоть бы одной буквы в священных текстах), - восклицал идейный руководитель приверженцев старых порядков, старообрядцев, и бывший член кружка «ревнителей благочестия» .

Старообрядцы

Старообрядцы первоначально оказали яростное сопротивление реформе. В защиту старой веры выступали боярские жены и Е. Урусова. Не признавший реформу Соловецкий монастырь больше 8-и лет (1668 — 1676 г.г.) противостоял осаждавшим его царским войскам и был взят лишь в результате предательства. Из за нововведений появился раскол не только в Церкви, но и в обществе, он сопровождался распрями, казнями и самоубийствами, острой полемической борьбой. Старообрядчество сформировало особенный тип религиозной культуры с сакральным отношением к письменному слову, с верностью старине и недоброжелательным отношением ко всему мирскому, с верой в близкий конец света и с враждебным отношением к власти - как светской, так и церковной.

В конце XVII века старообрядцы разделились на два главных течения - беспоповцев и поповцев. Беспоповцы, не найдя в результате возможности учреждения собственной епископии, не могли поставлять священников. Как результат, основываясь на древних канонических правилах о допустимости совершения в экстремальных ситуациях таинств мирянами, они стали отвергать необходимость священников и всей церковной иерархии и начали выбирать из своей среды духовных наставников. Со временем формировалось множество старообрядческих толков (течений). Некоторые из которых в ожидании скорого конца света подвергали себя «огненному крещению», т. е. самосожжению. Они осознавали, что в случае захвата их общины государевыми войсками их сожгут на костре как еретиков. В случае подхода войск они предпочитали сгореть заранее, не отступив ни в чем от веры, и тем самым спасти душу.

Разрыв Патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем

Лишение Никона патриаршего сана

1658 год — патриарх Никон в результате размолвки с государем объявил, что больше не станет исполнять обязанности церковного главы, снял с себя патриаршее облачение и удалился в свой любимый Новоиерусалимский монастырь. Он считал, что просьбы из дворца о его скорейшем возвращении не заставят себя ждать. Однако этого не произошло: даже если совестливый царь и сожалел о произошедшем, его окружение больше не хотело мириться со столь всеобъемлющей и агрессивной патриаршей властью, которая, по выражению Никона, была выше царской, «как небо выше земли». Чья власть в реальности оказалась более значимой, продемонстрировали дальнейшие события.

Алексей Михайлович, принявший идеи православного универсализма, уже не мог лишить патриарха сана (как это делалось в Русской поместной церкви постоянно). Ориентир на греческие правила поставила его перед необходимостью созыва вселенского Церковного собора. Исходя из устойчивого признания об отпадении от истинной веры Римской кафедры, вселенский собор должен был состоять из православных патриархов. Все они так или иначе приняли участие в соборе. 1666 год — такой собор осудил Никона и лишил его патриаршего сана. Никон был сослан в Ферапонтов монастырь, а поздней переведен в более суровые условия на Соловки.

Вместе с этим собор одобрил церковную реформу и предписал преследование старообрядцев. Протопопа Аввакума лишили священства, предали проклятию и отправили в Сибирь, где ему отрубили язык. Там он написал многие произведения, отсюда рассылал послания по всему государству. 1682 год — его казнили.

Но устремления Никона сделать духовенство неподсудным светским властям находили сочувствие у многих иерархов. На Церковном соборе 1667 года им удалось добиться уничтожения Монастырского приказа.